18年专家马臣建议我们现在向美国投降代价最小再晚只能下跪投降

18年专家马臣建议我们现在向美国投降代价最小再晚只能下跪投降

18年专家马臣建议我们现在向美国投降代价最小再晚只能下跪投降

“投降论”余波:六年后,我们该如何看待“马臣事件”?

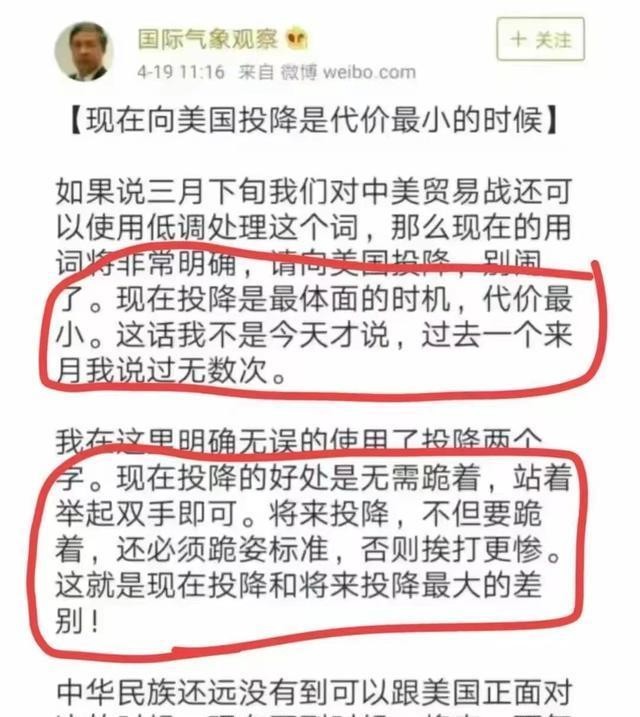

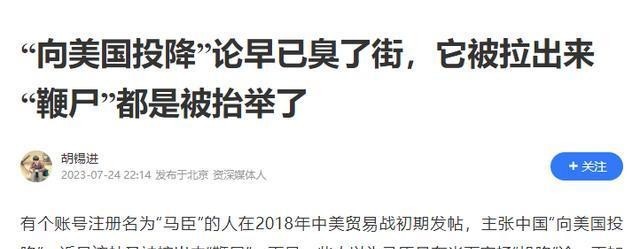

2018年,中美贸易战硝烟初起,一个名为“国际气象观察”的微博账号,认证为北京来美利科技中心经理马臣,抛出了一颗舆论炸弹——他建议中国向美国投降,“现在投降的好处是无需跪着,站着举起双手即可。将来投降,不但要跪着,还必须跪姿标准,否则挨打更惨”。 这番言论如同火上浇油,瞬间引爆了网络,至今仍被人们时不时提起,甚至被“鞭尸”。六年过去,我们该如何看待这起“投降论”事件?

一、 “投降论”始末:一场网络风暴的诞生

故事的开端,是金钱与生死的极端对比。2018年,中美贸易战打响,对中国经济的潜在影响引发了广泛担忧。一部分人,或许是出于对经济损失的恐惧,或许是出于对美国实力的盲目崇拜,开始散布悲观论调。马臣,这位科技公司经理,则走得更远,直接提出了“投降”的建议。他认为,与其对抗美国,不如及早投降,还能保留一些“体面”。这种“识时务者为俊杰”的论调,与当时主流的“抗争到底”情绪形成了鲜明对比,如同在平静的湖面上投下了一块巨石,激起了滔天巨浪。

二、 事件细节:恐惧、焦虑与“崇洋媚外”

“马臣事件”并非孤立存在。它背后,是当时社会弥漫的一种焦虑情绪。面对强大的美国,一部分人对中国的未来感到担忧,这种担忧在贸易战的背景下被放大,最终演变成了“投降论”这样的极端观点。“马臣事件”也暴露出了一些人根深蒂固的“崇洋媚外”思想。在他们看来,西方国家永远比中国先进,中国不可能战胜美国。这种思想,无疑加剧了社会焦虑,也为“投降论”提供了滋生的土壤。

三、 客观评价:理性爱国与批判性思维

六年后的今天,回看“马臣事件”,我们更能理解当时社会的情绪波动。情绪不能代替理性,恐惧更不能成为投降的理由。马臣的“投降论”,不仅缺乏对中国实力的客观认识,更暴露了他对国家尊严的漠视。

中国的发展并非一帆风顺,但我们从未放弃过努力。从“两弹一星”到载人航天,从改革开放到经济腾飞,中国人民用自己的智慧和汗水,创造了一个又一个奇迹。正如文章中提到的,中国高铁、大数据等领域的发展,已经走在了世界前列。这些成就,足以证明中国有能力应对挑战,更有底气屹立于世界民族之林。

“马臣事件”也提醒我们,批判性思维的重要性。在信息爆炸的时代,我们更需要保持清醒的头脑,不盲从、不轻信,用理性去分析问题,用事实去判断是非。

更深层次的思考:

“投降论”的背后,反映了哪些社会问题?

除了前文提到的焦虑情绪和“崇洋媚外”思想外,还有哪些因素导致了类似观点的出现?例如,对国家发展历程的了解不足、对国际形势的误判等等。

如何引导公众理性爱国?

爱国不是盲目的跟风,而是基于对国家现状和未来发展的理性认识。如何加强爱国主义教育,引导公众理性表达爱国情感,是一个值得深入探讨的问题。

如何应对信息时代的舆论挑战?

在互联网时代,各种信息真假难辨,如何提升公众的媒介素养,增强辨别信息真伪的能力,至关重要。

案例分析:

文章中提到的台湾“台独”言论以及部分日本人歪曲历史的行为,都与“马臣事件”有着相似之处。它们都反映了某些群体对国家认同的偏差,以及对历史事实的漠视。这些案例也提醒我们,维护国家尊严,不仅需要国家的努力,更需要每个公民的积极参与。

六年后,“马臣事件”依然值得我们反思。它提醒我们,要警惕“投降论”这类消极言论的危害,更要坚定对国家发展的信心。在新的时代背景下,我们更需要理性爱国、独立思考,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

你如何看待“马臣事件”?欢迎在评论区留言,分享你的观点。

-

- 公安厅长赵黎平:当街枪杀包养13年情人,敛财2368万,被判处死刑

-

2025-06-28 20:27:18

-

- 13年前,那个全裸出镜接受采访的人大才女苏紫紫,如今怎么样了?

-

2025-06-28 20:25:03

-

- 十大网络武侠小说点击量排名,第一名是真厉害

-

2025-06-28 20:22:48

-

- 彩票有“猫腻”,大奖内定?老梁质疑彩票黑幕,福彩中心这样回应

-

2025-06-28 20:20:33

-

- 龚玥菲:从《新金瓶梅》到网红边缘,娱乐圈的浮华与反思

-

2025-06-28 20:18:19

-

- 朱夏炎:从媒体风云人物到落马官员

-

2025-06-28 20:16:04

-

- 联通云盘详细使用评测,不限速,容量大,超爽!

-

2025-06-28 20:13:49

-

- 3250元发卡卖断货 Miu Miu能长红到什么时候?

-

2025-06-28 20:11:34

-

- 周杰伦为啥没在鸟巢开过演唱会?实在难以支撑,300万一天太贵

-

2025-06-28 20:09:19

-

- 王岳伦醉酒风波背后:三年间与李湘合开4家公司全部注销

-

2025-06-28 20:07:05

-

- 盘点韩国最帅的12位男明星,个个堪称男神,你最喜欢谁?

-

2025-06-28 20:04:50

-

- 职业教育“博伦方案”获点赞 全面赋能职教高端发展

-

2025-06-28 20:02:35

-

- 科比坠机遗体照遭泄露案有了结果:洛杉矶县赔3100万美元

-

2025-06-28 20:00:20

-

- 今年清明上坟时间:4月4日、4月5日是吉日吗?能不能上坟烧纸?

-

2025-06-28 19:58:05

-

- 韩国顶级女神影后金玉彬生涯唯一一部艺术力作,坐标分析

-

2025-06-28 19:55:50

-

- 悲剧!临沂大学四位师生外出车祸身亡?学校回应:外出没请假

-

2025-06-28 19:53:35

-

- 古代上九流和下九流分别是什么?为什么会分出上下九流?

-

2025-06-28 19:51:21

-

- 大年初一拜年,别只会说新年快乐!送您15句祝福语,蛇年行大运

-

2025-06-28 19:49:06

-

- 曾是万年女二,一度想放弃!她用20年从偶像剧配角走到金像奖提名

-

2025-06-28 06:51:49

-

- 费曼成中二少年!给周杰伦发私信被拒收,遭吴镇宇吐槽胖到没脖子

-

2025-06-28 06:49:34

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历