杨振宁的3个儿女现状如何?无人继承物理学,与翁帆的关系也很好

杨振宁的3个儿女现状如何?无人继承物理学,与翁帆的关系也很好

杨振宁这位物理学界挺出名的科学家,跟他第一任妻子杜致礼一块儿养了三个孩子:大儿子杨光诺、二儿子杨光宇、小女儿杨又礼。

他们在美国出生,在一个老聊学术的家里长大。

杨振宁在物理学上声名鹊起,可这三个孩子没一个跑去搞物理,而是各干各的行当,但都干出了点名堂。

你说这算不算另类的“虎父无犬子”呢?

杨振宁跟杜致礼的婚姻是从上世纪中叶开始的。

杜致礼是抗日名将杜聿明的闺女,两人在中国认识,后来一块儿去了美国。

1951年杨振宁正忙着研究的时候第一个儿子诺诺出生了,如此研究了几年后他跟李政道一块儿拿了诺贝尔物理学奖。

杨光诺这个名字是爷爷杨武之起的,带点“光耀”的意思,跟杨振宁后来拿奖有点像。

当杨振宁在美国学术圈已经站住了脚时,1958年二儿子杨光宇出生了。

1961年,小闺女杨又礼来了,是家里最小的一个。

杨振宁在普林斯顿高等研究院和后来纽约州立大学石溪分校上班,家里老聊学术的事儿。

孩子们从小就接触了跟科学有关的东西,杜致礼还给孩子们弄了个能好好念书的环境。

他们在美国长大,上的也是那儿的学校,家里挺看重知识和探索精神,这样的环境给他们的未来的成才之路打下了坚实的基础。

杨光诺小时候计算机还是个新鲜东西,个头大、用起来麻烦,可他早就开始摸这些了。

家里电视机坏了,他会试着拆开瞧瞧咋回事。

杨振宁看他喜欢这个,所以在他12岁生日时送了件稀罕玩意儿——台打孔计算机。杨光诺从那会儿就一头扎进了计算机的世界。

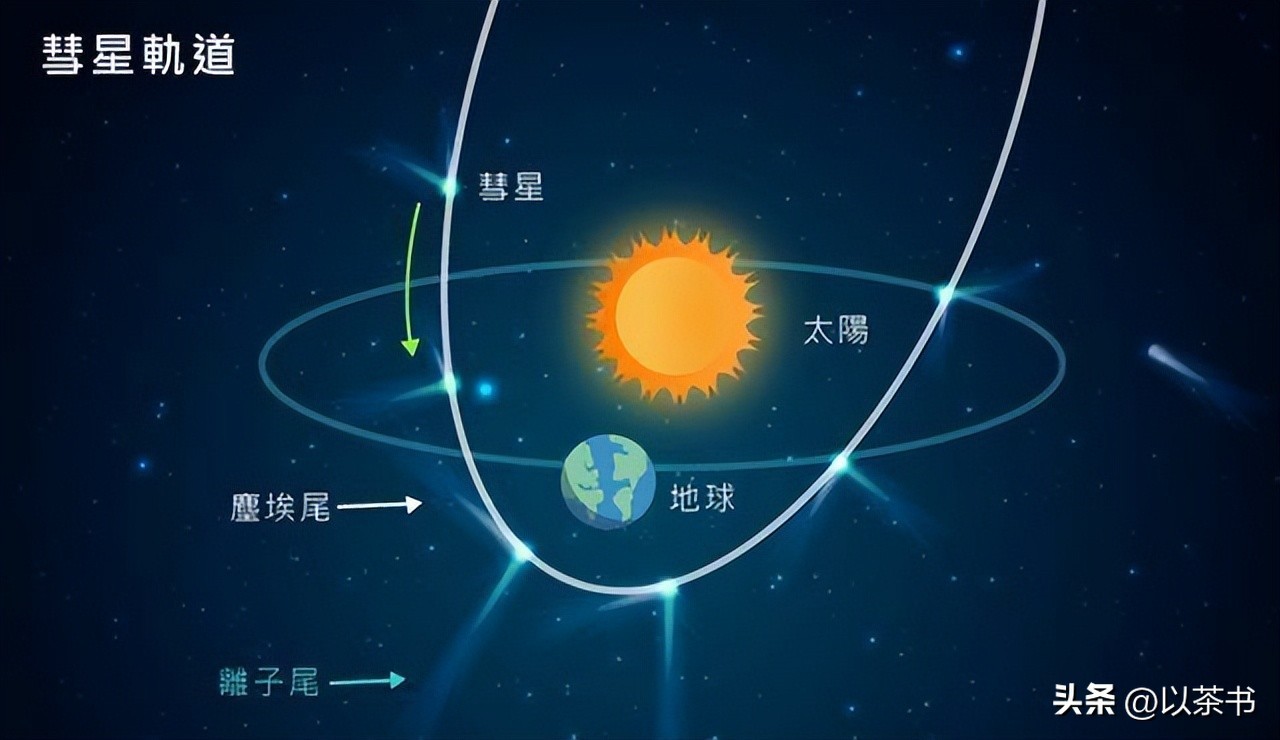

老二不一样,他喜欢看星星,一到晚上望眼镜就不离手,看电影也只看《星际迷航》这种太空科幻片。

杨振宁家里有个小车库,老二杨光宇有时候就在小车库里拿化学试剂做实验,虽然有时候弄得乱七八糟,爸妈也没拦他。

爸爸还特意请了个天文学家到家里给老二上课,这让杨光宇对天文和化学更感兴趣了。

杨又礼是家里最小的,她对画画写字没啥兴趣,反而对照顾人挺上心。

家里有人生病,她会跑前跑后帮着干,长大后就对医学有了兴趣。

杨振宁看她有这心思,就联系了约翰·霍普金斯医院,让她去那儿见习。

这次经历让她决定走医学这条路。

杨光诺上大学时,正赶上美国硅谷开始热闹。

他挑了密西根大学,读了个计算机博士。

那时候计算机从大块头变成个人能用的玩意儿,他正好碰上了这变化。

毕业后,他没去搞物理,而是钻进了量子计算这新行当。

他的路跟杨振宁的物理研究不沾边,可跟科技发展的步子搭上了。

杨光宇的路稍微有点绕,他大学学的是化学,后来对天文也放不下来。

他在美国一边干化学一边琢磨天文,也没走杨振宁的老路,而是把化学用在工业分析上,空闲时研究天文。

他的兴趣跨了两个专业,虽然跟物理没啥直接关系,可对科学探索的劲儿有点像。

杨又礼的路更贴生活,她大学学的医学,毕业后没留在美国的大医院,而是加入了无国界医生组织。

她想去有需要的地方尽一份力,而不是待在舒适圈享福。

杨光诺在量子计算方面取得了不错的成绩,还将这方面研究运用在了生物医疗上,搞明白了蛋白质的折叠方法。

现在74岁的他,还跟谷歌的量子计算团队一块儿干,参与了“量子霸权”。

他的参与让计算机的处理能力又往前挪进了一步。

杨光宇的事业稍微杂了一些,不仅干过化学工业分析,弄了个“虚拟化学实验室”平台,让学生能在网上做实验,这个平台还被科学杂志夸了。

他还在天文上也有收获,用自家后院的天文台研究小行星,还给NASA提供了彗星轨道的数据。

虽然杂了一点,可每一样取得的成果都是实打实的。

杨又礼则在救人这条道路上越走越远,不仅当无国界医生,去过刚果、叙利亚、南苏丹这些地方的战地医院。

2014年西非埃博拉疫情时,她还带队进隔离区,三天三夜没停,救了不少人。

美国《时代》周刊甚至将她的团队,比喻为死神的防线。她的事业直接帮到了最需要帮助的人。

杨振宁是真的爱自己的孩子,他没逼他们学物理,而是让他们按自己的心思走。

杨光诺爱计算机,他就给弄设备。

杨光宇看星星,他就找人教。

杨又礼想当医生,他就联系医院。

他觉着孩子不用照着爸妈的道走,能在自己喜欢的领域干好就成。

杜致礼2003年走了后,杨振宁跟翁帆这个年龄差距大的人再婚,他的孩子们还觉得父亲老有所依挺好的。

他们在美国发展,没回中国,可他们用自己的法子接了家族的班。

老大在清华搞了个计算实验室,老二弄了个奖学金帮助来自中国的留学生,老三弄了个支援山区的医疗计划。

他们选择的路跟杨振宁不一样,可都在各自的领域干出了点东西。

杨振宁搞物理主要是理论,解决的是自然界的大问题,比如他对宇称不守恒的发现,直接改了物理学的研究方法。

他的工作得靠扎实的数学和抽象想法,成果多是学术圈的突破。

三个孩子走的路则更偏务实。

杨光诺的量子计算虽然跟物理有点挂钩,可更看重技术落地。

杨光宇的化学和天文靠实验和观测,都是要真的干活,杨又礼的医学更是这样。

这差别跟他们长大的时代有关,杨振宁那会儿,科学研究重在基础理论,解决的是“啥是啥”的问题。

孩子们长在20世纪后半段,美国的科技和医疗发展更看重实用,他们赶上了技术飞速发展的浪潮。

杨振宁没硬让他们都按自己的路子走,反而让他们顺应着时代需要前进。

无疑这三个孩子都是成功的,虽然没有承袭父亲的物理专业,也都发展成了行业翘楚,人中龙凤,让人不得不承认“虎父无犬子”。

而身为寻常父母的我们又该如何让自己的孩子在平庸中突围呢?欢迎大家在评论区讨论~

-

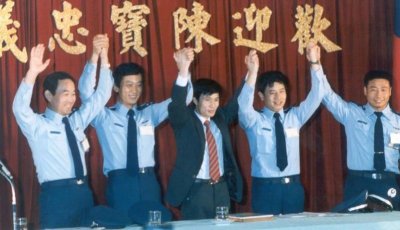

- 驾机到台的16名叛徒的最终结局:有人被判15年,有人还在逍遥自在

-

2025-07-01 19:20:58

-

- 《模王小咖秀》的管艺,你只看到她的二,却看不到她的倔强

-

2025-07-01 19:18:44

-

- 金像奖8个精彩时刻,谢贤封帝全场起立,朱茵当众“掌掴”黄子华

-

2025-07-01 19:16:29

-

- 甄子丹与李连杰:从师兄弟到对手再到知己,两人命运交集的那50年

-

2025-07-01 12:45:09

-

- 戚薇回婆家美国过年,2岁二胎儿子首次公开,留着长发皮肤黝黑

-

2025-06-30 23:21:17

-

- 梅西INS评论区沦陷

-

2025-06-30 23:19:03

-

- 哈尔滨冰雪大世界退票事件引热议,游客与管理方观点两极分化

-

2025-06-30 23:16:48

-

- 父爱是什么:父爱是高于群山的昆仑,是沉默却又震耳欲聋的!

-

2025-06-30 23:14:33

-

- 51岁郑秀文疑秘密产子,自称是高龄产妇人士,此前已停工大半年

-

2025-06-30 23:12:18

-

- 台媒直播画面:佩洛西与蔡英文见面

-

2025-06-30 23:10:04

-

- 好消息!黄石市中心正建设一所大学新校区 9月1日开学 位置在

-

2025-06-30 23:07:49

-

- 笑麻了!潘展乐说汪顺身材全世界第一,评论区笑不活了!

-

2025-06-30 23:05:34

-

- 树怎么也没有想到,合肥环卫工人用毛巾擦树枝?官方回应

-

2025-06-30 23:03:19

-

- 世界上唯一的一块“国际领土”联合国总部的所在地在哪里

-

2025-06-30 23:01:04

-

- 金莎与小19岁男友上综艺,吴镇宇直言:“金莎退休吧,他养你”

-

2025-06-30 22:58:50

-

- "车上亲密接触?不用羡慕!学会这些技巧,马上拉近与女生的关系

-

2025-06-30 22:56:35

-

- 宋茜离开花样姐姐曝真实原因

-

2025-06-30 22:54:20

-

- 从歌手到演员,魔鬼身材的杨欣,转型之路并不平坦!

-

2025-06-30 22:52:05

-

- 95分钟绝平,1-1!西甲神剧情:卫冕冠军到手3分变1分,巴萨笑翻

-

2025-06-30 22:49:50

-

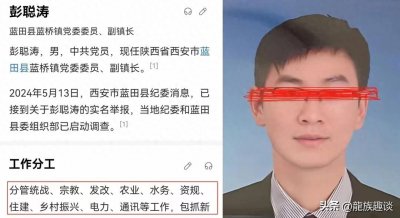

- 闹大了!纪委介入!副镇长半夜命令女下属陪唱,媒体:小节莫失守

-

2025-06-30 22:47:36

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历