绝处逢生——陶铸策划厦门劫狱营救

绝处逢生——陶铸策划厦门劫狱营救

1930年5月25日,福建地下省委将关在厦门思明看守所被捕的同志从敌人的监狱中悉数武装营救出来。这就是有名:“厦门劫狱”。在解放前的我党的战斗史上是独一无二的。此次劫狱,组织严密,策略机警,行动迅速,几乎完美成功。

事情起源于“立三路线,”李立三为当时的领导中枢。他要求红军夺取大城市,在各个城市开展武装暴动,以苏联革命为榜样,争取革命成功。以罗明为首的福建地下省委,拟在厦门组织“3·18”惨案(段其瑞政府镇压爱国学生)纪念大会,向厦门广大群众进行革命宣传,以扩大红军的影响,准备厦门武装暴动。

在地下党组织纪念的纪念大会上,地下工作者演讲、散发传单,被反动当局认为是赤色宣传,蛊惑人心,抓捕了演讲者,和几个撒传单的人。把他们关在厦门思明法院的看守所监禁。

党组织去探监时,发现除了这次被捕的7、8位同志外,还有被龙岩苏区30多位被捕同志,他们是被“围剿”的敌军抓来的红军指战员和家属。还有一个黑社会老大。

地下省委认为闽西30多位同志必须组织力量营救,厦门市这次被捕的同志可以取保释放,闽西的同志是无法请求保释的。大约在3月25日左右,省委成立了“营救委员会”,决定了劫狱行动。由罗明、陶铸、谢汉秋、王德等组成,并进行劫狱准备。

陶铸与夫人

首先看思明看守所的环境,思明地方法院看守所设在法院附近的是思明县政府大院内。思明地方法院看守所、思明县政府、思明县教育局是在同一个大院。大门口有县政府警卫队两名士兵站岗。石砌的高墙环绕,从大门到内堂的看守所牢房有三重门。牢房分为大牢和小牢,大牢一间关的是轻犯,活动较自由些。小牢几间关的是重犯,都被戴上手铐、脚镣,不得放风。“三·一八”被捕的与闽西来的同志都被分开,关在小牢房里。人员分散,要一起营救出去,增加解救难度。牢房都是用石条砌成。小牢正面是铁栅铁门,大牢是木栅栏。要挖洞穿墙是不可能的,劫狱只能从经监狱门进出。

大院内有40多人的警卫队,队长叫杨广成。警卫队的人员里面,我方都不熟悉,现在开展工作也来不及。三道门,都有看守把守,我方劫狱时,看守只要关了其中一道,再打个电话,警察马上就会出动。当时厦门岛上还有敌人的海军陆战队。而我地下组织武装力量薄弱,凭现有领导干部自卫的几支短枪远远不够,总不能要这些使用手枪不熟练的干部去劫狱。还有一个不利条件,当时厦门是一个岛,即使劫狱成功,从监狱里冲出来,敌人只有封锁港口和海面,前面的努力都是白费。

当时地下省委里,陶铸是上过黄埔军校的,劫狱行动指挥就由陶铸担任。陶铸当年只有22岁,心思缜密,考察过后,花了两天时间,他把劫狱需要解决的问题逐一列了出来:

第一,需要一个熟练使用手枪的精干的行动小队。

第二,监狱的三道门在行动时,必须是同时开着的。

第三,行动小队每个人必须有所分工,吸引看守注意的,掩护的,砸门的、劫狱后带人分路到海边上船的等等,各有分工。

第四,狱内需要营救人员,事先做好被营救的准备,他们需要一些工具,把手铐、脚镣事先破坏,营救人员一到,打开牢门后,立马冲出来,马上转移。

第五,劫狱成功后,越狱人员要及时换掉在狱中穿的破衣烂衫,避免被街上行人注意。

第六,劫狱成功后,及时乘船撤离厦门岛,要事先准备一条状况不错的船只和可靠的船老大。

第七,准备另一条船实施佯动,吸引敌人的注意。

陶铸把问题列出来后,向领导汇报后,逐一解决。

首先要基层党支部和秘密工会选派一些意志坚定、勇于牺牲(不怕死)的年轻人执行劫狱行动。经过筛选,一些参加过闽西暴动的同志被推荐上来,有战斗经验。陶铸对每一个人都面试过,感到满意,他挑选了12个人,组成行动队。

武器准备与人员挑选同时进行。3月27日,省委派出交通员跟同安县委和在漳州一带活动的王占春游击队联系,并同闽西特委联系,请求武器和经费支援。同安县委时间不长,就把武器与经费送来了,闽西特委也送来武器与经费,王占春游击队答应随时接应。

4月初,12个行动队员配齐了短枪。陶铸又发现一个问题,行动队员武器使用不熟练。闽西来的人虽有战斗经验,摸过短枪的人不多,市区的人没有使用过短枪。这个事情难不倒陶铸。四月份正是清明扫墓的时节。市民们肩挑祭品,扶老携幼,到郊外扫墓。陶铸带领行动队员装作扫墓,找个避静之处,用鞭炮、纸钱的声、烟遮掩下,练习使用手枪。

看守所对探监限制不多,只要给看守一点小费,书报、食品、衣服、药品、信件,甚至犯人写的纸条都可以不经检查送进传出。4、5月间被捕同志的“亲属”探监频繁,送去了不少食品、药品。指示关在小牢房的同志想办法向大牢房靠拢。狱中同志编成4、5个小组,每组有一个组长。为了防止出现叛变,只有组长知道自己小组的成员。越狱行动开始时,组长招呼自己小组的人,组长跟着省委联络员,小组成员跟着小组长,各组都有自己的联络员。各组越狱的逃离的路线和行动听从联络员的指挥。

劫狱后,手铐、脚镣必须去掉,就在探狱时把锉刀、剪刀放在食品中夹带进去。在临近劫狱时,破坏镣铐时,用唱歌掩护刀锉声,搞得看守很奇怪:关在牢里了,还穷开心?镣铐不搞断,留了一点牵连着,到时手一扳就开。为了更有把握,还送进去一把铁匠用的锋利大剪刀。这一切,看守丝毫不觉,连同在牢里的刑事犯也不知情。

接下来,船的安排也有了着落。同安县委找了一条结实的帆船,配备了可靠的艄公。在劫狱的头天晚上,驶往厦门安全的停泊地点。

省委通过厦门团组织向厦门市民、学生募捐衣服。募到了西装,短衫、衬衣,男女式都有。这些衣服都被秘密集中起来,被运到同安,省委书记罗明也到了同安,等候狱中同志归来。

5月份,俗称“红五月”。组织上经常开展各种纪念活动。比如集会、撒传单等,地下省委为了麻痹敌人,5月份中类似的活动没有搞。厦门市面显得风平浪静。

一切准备就绪后,省委决定在5月25日上午8、9点举行越狱,这段时间正是退潮,便于扬帆出海。

5月25日,星期天。思明县政府门口对面一家卖糕饼烟酒的店铺边上几个小吃摊上,几个行动队员7点30分后陆续来了,坐在那里吃吃喝喝,观察着动静。

8点钟,站岗的士兵把县政府大门打开了。一个挑着鲜红大杨梅的小贩,来到大门对面,放下担子叫卖。县政府门口两个站岗的警卫队士兵,一个被杨梅吸引过来了,另一个也注视着杨梅。几个提着东西“探监”的人,进了大门,留在门口的士兵见他们朝看守所走去,就没有在意。他们走到看守所大门,给了看守一些钱物,看守打开大门放他们进去。当他们来到里面牢房小院门口又是同样递上买路钱,小院门也打开了。按规定看守所大门应该关上,这时又来了几个“探监”的人,有一个穿着大褂。看守只顾收取小费,没有注意里面两道门同时打开了。

霎时,枪声响起,“探监”的人抽出手枪打倒一个牢房武装看守。县政府大门口卖杨梅的“小贩”掏出手枪两枪打倒门口两个士兵,与3个“食客”冲了进去。他们又击毙了二道门的警卫,其余的人按分工剪断了电话线。“小贩”与“食客”冲到最里面,躲在预先选好的两棵榕树后,敌警备队长杨广成在里面宿舍听到外面枪响,挥舞着手枪冲了出来。一出来就被“小贩”击毙。其余的警备队员,吓得不敢出来了。

“探监”的人,从包裹里、食盒里拿出锤子、手枪,从大褂里拿出长长的老虎钳。对门锁,镣铐,砸、剪。把手枪递给被囚的同志。场面虽然混乱,可是井井有条。“囚犯”们绝大多数自己已扳开了枷锁。联络员带领自己的小组跑出县政府大门,分几路离开。

警备队等看守所里的人跑光了,才敢出去追赶、报信。警备队一直追到县法院审判庭门口,发现一男二女,破衣服,长头发,跑起来有气无力,一看认出是“囚犯”。马上捆起来。除此之外,还有一个落单的“囚犯”也被抓住,这几个因病体力不支,没有跑掉。另44人分几路上了船。

敌人闻听劫狱后,陆地警察与水上警察倾巢出动,进行大搜查。警车在市区来回折腾,警哨长响。水上警察开动小飞艇,封锁海面。

同安县委派来的帆船,夜里随着潮汛驶入厦门港,停泊在沙坡尾。等大伙上了船,正好是退潮时分。艄公一杆竹篙脱离岸边,船跟随潮水,驶离厦门。

这时,一艘大的机动船,“突突突”地从磁街码头开向鼓浪屿。水警队的小飞艇,立即激起浪花,立即跟了过去。这船开得快,可以坐百十个人。很可疑啊!只坐3、4人的飞艇,时间不长就追上去了。上去一看,只有几个船员。说是客人预定的,在鼓浪屿上船。水警回头四望,厦门港外,片片风帆,百舸争流,渔船、货船,随着退潮驶向远方。警察就是觉得这船开得蹊跷,查来查去,找不到头绪,不了了之。

老年罗明

船到同安东园村,罗明在此迎接大家。在此请来理发师傅,为越狱同志理发修面后,再换上募捐来的衣服,转移到各地。

劫狱行动取得了成功,这是中国革命史上绝无仅有的。

-

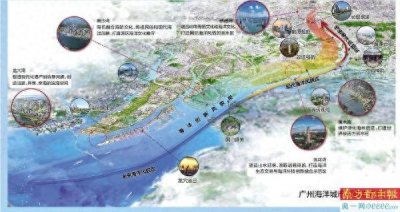

- 建设世界领先的海洋创新发展之都 构建“一带三区,串珠成链”空间格局

-

2025-07-12 00:46:19

-

- 出行柬埔寨,请收下这份指南大全

-

2025-07-12 00:44:04

-

- 创意入场式告白祖国,南京卫生高等职业技术学校运动会超燃开幕!

-

2025-07-12 00:41:48

-

- 陈粹芬:追随孙中山20年,无名无分,自认配不上孙中山而离开?

-

2025-07-12 00:39:34

-

- 未来建设世界级城市群面临三个挑战

-

2025-07-12 00:37:19

-

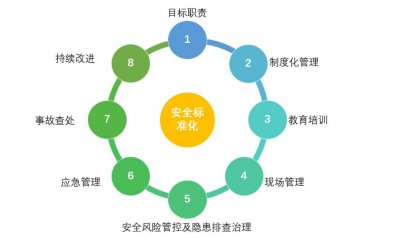

- 安全生产标准化讲解

-

2025-07-12 00:35:04

-

- 宫廷玉液酒下一句是什么?一句台词竟然揪出间谍,网友:高!

-

2025-07-12 00:32:49

-

- 2.联姻对象,跟姐姐在车上亲热,为了退婚,她做了一个大胆的决定

-

2025-07-12 00:30:34

-

- 一个被智商耽误的奖项—达尔文奖

-

2025-07-12 00:28:19

-

- 霸王别姬:袁四爷救蝶衣,是真心还是无奈?不是谁都能做霸王

-

2025-07-12 00:26:04

-

- 川军人物记——杨森

-

2025-07-12 00:23:49

-

- 南阳东站列车时刻表来啦,到郑州仅需1小时16分

-

2025-07-12 00:21:34

-

- 稻田朋美:当年放狠话的日本鹰派女将,安倍去世后她的结局如何?

-

2025-07-12 00:19:19

-

- 横扫四大沙漠,这条公路走起来就一个字:爽!|京新公路

-

2025-07-12 00:17:04

-

- 中国帮派史之哥老会:帮湘军平乱 帮同盟会造反 哥老会的兴与衰

-

2025-07-12 00:14:49

-

- 特别推荐三本9.6分高质量总裁文,剧情饱满,越看越上瘾

-

2025-07-12 00:12:34

-

- 世界十五部搞笑电影排行榜 哪些是笑到你无法自拔的搞笑电影?

-

2025-07-12 00:10:19

-

- 他是原广东省委书记,力推经济特区,曾豪言:要杀头,就杀我好了

-

2025-07-12 00:08:04

-

- 演员胡小庭:母亲瘫痪,父亲截肢,双亲离世后,丈夫将她宠成宝

-

2025-07-12 00:05:49

-

- 柴蔚——中国内地女演员

-

2025-07-11 15:55:19

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历