背着骂名,大同市长耿彦波,以一己之力让古城改头换面

背着骂名,大同市长耿彦波,以一己之力让古城改头换面

退休6年的耿彦波,仿佛成了当代官场的一则寓言——当大同古城墙的砖缝里生出青苔,当太原高架桥的车流川流不息,那些被他亲手重塑的城市肌理,仍在诉说着一个“好官”与千万市民共同书写的城市史诗。

灰皮鞋里的烟火气 凌晨四点的工地探照灯下,总能看到那双沾满混凝土的旧皮鞋。

耿彦波在榆次改造老城时,摊贩们早已习惯这个“不像市长”的市长:

他会蹲在早点摊前啃烧饼,会因施工质量不过关当场痛骂包工头“看这个家伙面相挺老实,一肚子鬼水!”

更会钻进拆迁户漏雨的棚屋里承诺“三个月内住进新房”

当某次视察时皮鞋破得露出脚趾,市民竟自发众筹买新鞋相赠——这双沾着泥土的鞋,成了官民关系最鲜活的样子。

比起很多官员锃亮的皮鞋,百姓更愿相信这种带着工地尘埃的踏实。

1996年,灵石县城,王家大院的雕梁画栋正被岁月蚕食,当新任县长耿彦波宣布要花掉全县半年财政收入修缮这座破败古宅时,骂声如潮水般涌来。“败家子”“耿疯子”的标签贴满街头,甚至有村民在他办公室门口烧纸钱诅咒。

20年后,这座被誉为“民间故宫”的建筑群每年接待游客超百万,带动周边数千人就业,曾经反对最激烈的村民开起了民宿,年收入5000万不止,抵得过过去十年种地所得。

这种穿越时空的魄力,在太原城中村改造中再次显现:他顶着“强拆”骂声建起的快速路,让打工者每日通勤时间从三小时缩短至四十分钟,路旁崛起的保障房小区里,晾晒着万家灯火。

2009年,云冈石窟风波将耿彦波推向舆论漩涡。当他在北京为违建人工湖向文物局请罪时,大同市民以为要永远失去这位“城建狂人”。

红旗广场上,退休工程师范师傅挤在万人签名队伍中,雨水混着泪水打湿请愿书:“我们不懂文物保护法,但我们看得见耿市长让煤灰漫天的城市开出了丁香花。”

这场自发的民意表达,折射出官民关系的罕见图景——不是对上负责的政绩工程,而是对下负责的生死相托。

当他离任大同那天,大同老百姓跪在街头,举着横幅大喊:耿市长不要走!大同人民需要你!

跪在街头的出租车司机老张哭喊着:“耿市长把大同从煤黑子变成了金疙瘩,我们还没学会怎么感谢你!”

“做官不是为了让人人叫好,而是要对得起百年后的城市。”

面对榆次古城改造时,炸毁凌云大厦的质疑,耿彦波在推土机轰鸣中如是说。

这种近乎偏执的远见,让他在太原市长任上力排众议拆除违章建筑,腾出土地种下80种珍稀树种。

当反对者嘲讽“树比人金贵”时,他指着沙尘暴监测数据反问:“是要眼前几栋楼,还是子孙后代的蓝天?”

如今漫步在太原的美丽的林荫道下,当年骂他“瞎折腾”的老人,正带着孙辈辨认五角枫与山桃。

即便退居二线,耿彦波仍是活在工地图纸上的“老耿”。

2019年耿彦波辞去太原市长时,原本规划的龙城大街综合体尚未完工,接任者因资金链断裂暂停项目。

但沿线居民至今记得,那个总在晨曦中查看工程进度的背影——他教会了一座城市如何与时间赛跑

当大同古城墙修复工程被通报“破坏性保护”,面对非议的耿彦波只淡淡回应:“比起冷冰冰的文物保护评级,我更在乎百万市民能否在家门口找到工作。”

在这个“任期政绩”常被新官推翻的时代,耿彦波留下的不仅是拔地而起的建筑群,更是一套关于城市治理的民间记忆系统。

当太原市民堵在曾经的“肠梗阻”路段时,会想起那个立军令状“半年打通断头路”的市长。

当大同导游向游客讲述古城复兴故事时,总会提到凌晨四点带着安全帽巡查工地的身影。

这种超越任期界限的集体情感,恰似他最爱引用的那句曾国藩名言——“天下事在局外呐喊议论总是无益,必须躬身入局,挺膺负责”

或许正是这种将生命嵌入城市年轮的痴狂,让三晋大地的百姓至今仍在传颂:这里曾有个市长叫耿彦波,他把当官活成了匠人的手艺。

-

- 周冲:从武宁到香港,文字是她与世界对话的方式

-

2025-07-26 15:56:14

-

- 学者披露咸丰帝暴毙之谜:死于隐疾,连史籍都不好意思记录

-

2025-07-26 15:53:59

-

- 军中“女老虎”高小燕:背靠两座大山,花大价钱买少将军衔

-

2025-07-26 15:51:45

-

- 刀之番外篇——三尖两刃“二郎刀”

-

2025-07-26 15:49:30

-

- 草帽团全员介绍

-

2025-07-26 15:47:15

-

- 藏象学说到底讲了些啥?

-

2025-07-26 15:45:00

-

- 魏晋时期的历史小说,首推这六本!

-

2025-07-26 15:42:45

-

- 擦屁股的纸,凭什么不能用来擦嘴?

-

2025-07-26 15:40:30

-

- 官方发布公安部139号令,驾照新规4月1日起实施!

-

2025-07-26 15:38:15

-

- 出轨女人的自述

-

2025-07-26 15:36:00

-

- 世界十大长相最奇怪的动物

-

2025-07-26 15:33:45

-

- 欧洲皇室九位知名的夏洛特公主

-

2025-07-26 15:31:30

-

- 安徽省区划调整猜想:江苏省南京市划入安徽省,助力安徽发展

-

2025-07-26 15:29:15

-

- 科普|带你走进铁路车务段

-

2025-07-26 15:27:00

-

- 初中生“喜从天降”,这所警校面向“初中生”招生,毕业后好就业

-

2025-07-26 15:24:45

-

- 2024年山东省高考状元出自肥城一中 总分712 各地状元出炉 网友热议

-

2025-07-26 15:22:30

-

- 员工投诉新环境房产中介:交6000元晋升经理,离职后却不及时退钱?

-

2025-07-25 22:36:41

-

- 美俄和谈的结果,普京不打算马上向中国通报

-

2025-07-25 22:34:26

-

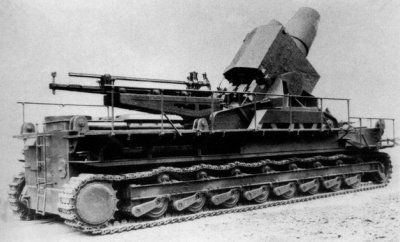

- 二战重武器:卡尔臼炮,德军的“雷神之锤”

-

2025-07-25 22:32:11

-

- “赵氏孤儿”只是灭门和乱伦吗?没这么简单,解密历史背后的真相

-

2025-07-25 22:29:56

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历