“喜脉”是如何摸出来的?其实很简单,看完以后自己也能摸

“喜脉”是如何摸出来的?其实很简单,看完以后自己也能摸

标题:《"喜脉"是如何摸出来的?其实很简单,看完以后自己也能摸》

引言:

世人皆知中医把脉能知人体百病,却不知在古时候,一位名医仅凭三根手指,就能准确判断出一个女子是否怀有身孕。这种神奇的本领,在古代可是帮了不少人大忙。有趣的是,在乾隆年间,就曾发生过这样一件事:一位宫女因蒙冤入狱,幸得御医诊脉,证实其已有三月身孕,这才免去一场牢狱之灾。那么,这看似神乎其神的"喜脉"到底是怎么回事?为什么古代的大夫们能够如此准确地判断?莫非真的是"仙术"?

一、喜脉探源

说起中医诊脉,不得不提到战国时期的名医扁鹊。相传在齐国都城临淄,扁鹊为齐桓侯诊病时,仅凭三根手指按在脉上,便道出桓侯早年受过的内伤,令桓侯惊叹不已。这一脉诊之术,便是后世"喜脉"诊断的源头。

到了汉代,太医令淳于意更是将这门技艺发扬光大。据《史记》记载,淳于意曾为齐王的爱妾诊脉,不仅知其有孕,还能准确判断胎儿性别。当时齐王不信,待到生产之日,果然如其所言。此事一出,"喜脉"诊断之术便在民间广为流传。

宋代的《太平圣惠方》中有这样一段记载:名医钱乙在为一户人家的女儿诊脉时,发现其脉象滑而有力,当即向其父母道喜。这户人家却连连摆手,说女儿尚未婚配,怎会有孕?钱乙坚持己见,后经查实,果然是邻家子私相往来所致。这一医案流传甚广,更加印证了"喜脉"诊断的准确性。

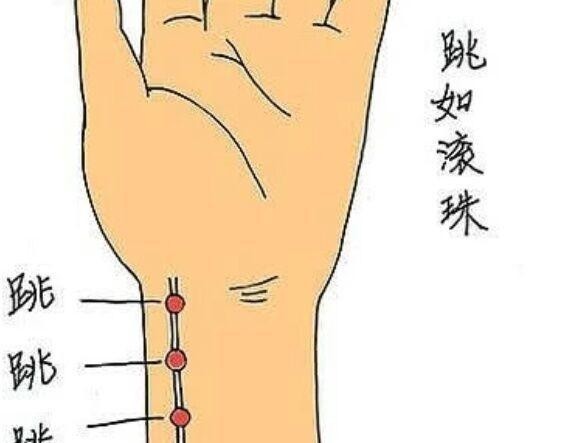

明朝时期,李时珍在《濒湖脉学》中详细记载了"喜脉"的特征。他说:"妇人脉滑而数,如珠走盘中,诊之有力,此为喜脉。"此后,这种描述便成了后世中医把脉的重要参考。

清代更有一段轶闻:乾隆年间的御医陈士铎,有一次为一位官员夫人诊脉,不料刚搭上脉便面露喜色。这位夫人已年过四旬,膝下无子,听闻此言却不敢相信。陈士铎解释道:"脉象如珠走盘,滑大有力,且三部皆显,此必是喜脉无疑。"三月后,果然验证了陈士铎的判断。

在古代,"喜脉"诊断不仅关系到一个家庭的喜事,有时还能救人性命。康熙年间就有这样一个案例:一位年轻女子因偷盗被捕入狱,眼看就要问斩,狱医例行检查时却发现其脉象特异。经太医院会诊,确认为喜脉,因怀有身孕而免去死罪,改为流放。

到了清末,著名医家徐灵胎在《医学源流论》中对"喜脉"作出了更为详细的阐释。他指出,判断喜脉要看三个部位:寸、关、尺,须得三处俱显,方可确诊。这一论述为后世医家所重视,也为现代中医诊断提供了重要参考。

二、诊脉之法

说到诊脉之法,世人皆知中医讲究"望闻问切",但却不知这"切"字中的三指诊脉之术,竟有如此讲究。康熙年间的御医张璐在《张氏医通》中曾详细记载了这门独特的技艺。

三指诊脉,看似简单,实则大有门道。食指、中指、无名指三根手指要如何放置?张璐在为康熙帝讲解时说道:"食指当寸,中指当关,无名指当尺,轻重得宜,方显真意。"这番话后来被记入了《御医院档案》,成为宫廷医师必修的典范。

雍正四年,宫中有一段趣闻。当时的太医院院使徐澄在为皇后把脉时,不慎用力过重。雍正帝见状立即呵斥:"把脉之道,重若压峰,轻如鸿毛,汝可知否?"这番训斥后来成为医者们茶余饭后常说的故事,也让后人明白了把脉轻重的重要性。

清代名医叶天士在《临证指南医案》中留下了这样一段记载:诊断喜脉,三指按压要有先后次序。先以食指轻按寸部,感受浮脉;再以中指稍重按关部,体察中脉;最后以无名指重按尺部,探知沉脉。若三部脉象皆滑如珠走盘中,且有力度,方可断定为喜脉。

乾隆年间的太医院里有一位老太医,据说他诊脉时总爱数着"一二三四"。起初众人不解,后来才知道这是在数脉的节拍。这位老太医曾说:"常人脉象,四至一息;孕妇脉象,五至一息;若遇六至一息者,多为双胎。"这种数脉之法,后来被太医院收入《医案汇编》。

道光年间,北京城里有个赵姓大夫,诊脉时总爱用一柱香计时。他说:"诊喜脉须得一炷香时间,方能辨别真伪。"这种方法虽然看似迂腐,却也自有道理。因为喜脉往往需要较长时间观察,脉象才能显现完整。

要说诊脉最讲究的,还得数乾隆时期的刘见龙。他在《医碥》中记载了一套完整的诊脉口诀:"三指并排不可斜,力度轻重要如花。寸关尺部分明白,滑象纷呈即可察。"这段口诀虽然简单,却包含了把脉的精髓所在。

咸丰年间,京城里有个张姓御医,在为一位官员夫人诊脉时,特意让她左右手交替。他解释说:"右手三部主气,左手三部主血,交替诊断,方知虚实。"这种左右手交替诊脉的方法,为后世医家提供了重要参考。

同治年间,太医院编纂的《医学集成》中还特别提到:诊断喜脉时,除了要注意手指位置和力度外,还要考虑季节变化。春夏脉浮,秋冬脉沉,若不考虑这些因素,很容易误诊。这一发现,让诊脉之术更加完善。

三、民间趣闻

在清朝宫廷的典籍中,记载着一则有趣的医案。乾隆十五年,一位宫女因私藏首饰而被关入大牢。当时的御医王明德例行查监时,为这位宫女把脉,随即向乾隆帝上奏:"此女已有三月身孕。"此言一出,整个朝堂为之哗然。经过查证,这位宫女确实在入狱前与一名太监暗通款曲。乾隆帝念在她腹中有孕,免去死罪,改判流放。这个案例后来被收录进《清宫医案选编》,成为清代御医精准诊脉的典范。

明朝嘉靖年间,杭州城里发生过一件医疗事故。当地一位颇有名气的郎中为一户人家的小姐把脉,断言其已有喜。这户人家原本还在为小姐觅婿,听闻此言顿时大怒。后来请来名医孙一奎诊断,才发现这位小姐只是脾胃不适,导致脉象略显滑数。这件事让杭州城的大夫们都引以为戒,认识到诊脉不能过于草率。

在民间,老中医们都有自己独特的诊脉经验。江南一带就流传着"三春诊脉法"。据说是明末清初时期,苏州有位老中医张怀德总结出来的。他发现春季阳气上升,脉象普遍偏浮,若要诊断喜脉,需得在清晨、正午、傍晚三个时辰分别把脉,方能准确判断。这种方法在江南一带流传甚广。

嘉庆年间的扬州城里,有位以诊断喜脉闻名的老大夫钱松龄。他总是随身携带一个小沙漏,每次给人把脉时都要用沙漏计时。据说他曾为一位富商之妻把脉时,发现其脉象有异,便让病人等待一个时辰后再诊。果然第二次把脉时,明显感受到喜脉的特征。这种耐心细致的诊断方法,让他在扬州城中声名鹊起。

道光年间的苏州,有位擅长诊脉的女医师陈氏。她发现许多大夫在诊断喜脉时只重视脉象,却忽略了节气变化。她特意记录了一年中不同节气下的脉象变化,编成《女科脉诀》一书。这本书虽然没有正式刊印,但在江南一带的女医中广为流传。

同治年间,北京城里有个赵老大夫,以一手"隔脉诊喜"闻名。他会在病人手腕下垫一层丝绸,隔着丝绸把脉。他说这样能更清晰地感受到脉象的细微变化。虽然这种方法看似不合常理,但他的诊断准确率却很高。

光绪年间的天津卫,有位老中医刘德春创造了"三停诊脉法"。他在把脉时会让病人分别站立、坐着、平躺,以观察不同姿势下的脉象变化。他认为真正的喜脉在三种姿势下都能保持滑象特征。这种独特的诊断方法,被天津当地的医生们称为"刘氏三停法"。

在山东济南,至今还流传着一个关于"铜钱诊脉"的故事。清末时期,济南城里有位老郎中,总爱在把脉时在病人手腕下垫一枚铜钱。他说这样能让手指更敏感,更容易察觉脉象的细微变化。这种方法虽然看似迷信,却也体现了古人对诊脉技术的不断探索。

四、辨别真伪

清代御医院的档案中记载了一个著名的医案。乾隆二十三年,太医院遇到一件棘手的案子。当时有位官员夫人,多位大夫都诊断出喜脉,可她却迟迟未见腹部隆起。直到三个月后,才发现这位夫人患有腹腔积水。这件事引起了太医院的高度重视,御医们开始研究如何辨别真假喜脉。

康熙年间的张锡纯在《医学衷中参西录》中记载了一套分辨方法。他提出真正的喜脉应该具备"三滑三紧"的特征:脉象滑而有力、节奏紧凑、持续时间长。如果只是暂时性的滑脉,多为饮食所致,不能轻易断定。

乾隆时期的江南名医汪昂总结出了"四时辨脉法"。他发现春季阳气升发,人体脉象普遍偏滑,此时最容易误诊。他建议在春季诊断喜脉时,要特别注意脉象的持续性,同时结合其他症状综合判断。

道光年间,苏州有位老中医创造了"昼夜诊脉法"。他发现真正的喜脉,无论白天黑夜都能保持相同的特征。而假喜脉往往会随着昼夜变化而改变。这种方法虽然要求病人多次往返,但准确率很高。

咸丰年间,京城里流传着一个关于辨别真假喜脉的故事。一位御医在为官员夫人诊脉时,特意让她饮了一碗热汤。他说:"真喜脉饮汤后依旧如故,假喜脉必然变化。"这种方法后来被太医院采纳,成为辨别真假喜脉的重要手段。

同治年间的扬州,有位擅长妇科的老医师总结出了"七日辨证法"。他主张对疑似喜脉的病人连续观察七天,每天不同时辰把脉三次。他发现真正的喜脉在这七天中会呈现出规律性的变化,而假喜脉则往往缺乏这种规律。

光绪年间,天津的一位老中医发明了"走动诊脉法"。他让病人先静坐把脉,然后步行几步再诊断。他发现真正的喜脉在运动前后变化不大,而其他原因导致的滑脉则会因走动而改变。这种方法在当时的天津医界引起不小轰动。

清末时期,北京城里有位赵姓老大夫创造了一套"食前食后辨别法"。他发现有些人因为消化功能旺盛,饭后也会出现类似喜脉的脉象。他建议在病人空腹和饭后各诊断一次,以此来区分真假喜脉。这种方法被证明特别适合辨别因饮食导致的假喜脉。

在民间,还流传着一种"三日断诊法"。据说是嘉庆年间一位老中医发明的。他主张第一日清晨诊脉,第二日午时诊脉,第三日黄昏诊脉。如果三次诊断都显示喜脉特征,方可确诊。这种方法虽然耗时,但误诊率极低。

五、医案实录

康熙四十二年,太医院记载了一个特殊的医案。当时宫中一位嫔妃被诊断出喜脉,可三月后脉象却突然消失。御医们连夜会诊,发现这位嫔妃因过度劳累导致小产。这个案例被记入《御医院档案》,成为后世研究喜脉变化的重要参考。

乾隆年间,苏州城里发生过一件医案轶事。当地名医陈云浦为一户富商家的小姐诊断出双胎喜脉。其他大夫都不认同此说,但陈云浦坚持己见。十月后,这位小姐果然产下双生子。陈云浦后来在《医案笔记》中详细记载了双胎喜脉的特征,为后世留下宝贵经验。

道光时期的杭州,有位擅长妇科的老医师遇到一个罕见病例。一位妇人被多位大夫诊断为喜脉,但九个月过去却未见产子。这位老医师经过仔细诊察,发现病人实际患有卵巢肿瘤。这个案例被收入《浙江医案集》,提醒医者诊断喜脉时要格外谨慎。

咸丰年间,北京城里有位赵姓太医遇到一个特殊病例。一位官员夫人脉象显示已有三月身孕,但各种孕相却并不明显。赵太医采用了"三时诊脉法",即早、中、晚三个时辰分别把脉。最终确认这位夫人确实怀孕,只是胎位较低,故腹部不显。

同治年间的天津卫,一位老中医刘德春记录了一个特殊案例。他为一位农妇把脉时发现喜脉特征,但这位农妇的丈夫已去世三月有余。经过详细诊查,发现这位农妇因劳作过度,导致脾胃功能亢进,出现类似喜脉的脉象。这个案例被收入《天津医案选》。

光绪初年,扬州有位钱姓医师遇到一个棘手的病例。一位商人之妻被诊断出喜脉,但两个月后脉象忽强忽弱。钱医师采用"昼夜对比法",发现这位妇人实际是因肝气郁结导致脉象异常。这个案例后来成为辨别真假喜脉的典型教材。

清末时期,广州城里发生过一件有趣的医案。当地一位名医为一户人家的小姐诊断出喜脉,但这位小姐却从未婚配。后经查证,原来是她偷食了过多甜食,导致脾胃功能亢进,出现类似喜脉的脉象。这个案例被当地医家用来警示后学。

在江南一带,流传着一个关于"双诊断法"的医案。据说是道光年间一位老中医创造的方法。他在为一位疑似怀孕的妇人诊脉时,特意让另一位未孕妇人同时诊脉,通过对比两人的脉象差异,最终准确判断出孕期。这种方法虽然不常用,但在某些疑难病例中效果显著。

宣统年间,山东济南府的一位老医师记录了一个独特的病例。一位妇人被诊断出喜脉,但三个月后却查出是因长期服用某些补药,导致气血充盈而出现的假象。这个案例被收入《济南医案集》,成为研究药物影响脉象的重要资料。

-

- 唐国强女儿唐莉:母亲自杀让她为其报仇,她为何与继母亲如一家?

-

2025-10-11 22:59:39

-

- 大秦帝国-始皇帝

-

2025-10-11 22:57:24

-

- 铁道兵战友网艺术团海鹰经典原创作品展示

-

2025-10-11 22:55:10

-

- 深度解析周瑞家的性格特征,以及小人物的厚黑学有多可怕。

-

2025-10-11 22:52:54

-

- 2024学年度新疆科技学院获教育部国家奖学金学生名单

-

2025-10-11 01:15:31

-

- 2019不一样 创意拜年新花样 不服来挑战 看谁更耀眼

-

2025-10-11 01:13:16

-

- “钱塘江”又双叒立功了!男子看潮竟然是网上逃犯

-

2025-10-11 01:11:01

-

- 自律达人!国乒女神陈梦假期户外跑步晒靓照,高露腹肌十分抢镜

-

2025-10-11 01:08:46

-

- 一部宝藏剧《警花出更》,剧里的龙套都如此大牌!

-

2025-10-11 01:06:31

-

- 耶鲁英语学校开展“品味端午 传承文化”送粽子活动

-

2025-10-11 01:04:16

-

- 山东旅游景区突发火灾,巨大损失引人深思

-

2025-10-11 01:02:02

-

- 山东联通114查号台:爱心接力 守护老人健康

-

2025-10-11 00:59:47

-

- 农行信阳固始县支行:跨越国界的金融守护

-

2025-10-11 00:57:32

-

- 民国时期,四大美女,哪一位最好看?自古红颜薄命?

-

2025-10-11 00:55:17

-

- 金·凯瑞(Jim Carrey)-抑郁的喜剧之王

-

2025-10-11 00:53:02

-

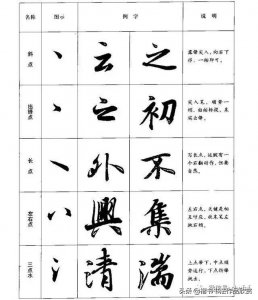

- 行书入门字帖教程:八种基本笔画写法

-

2025-10-11 00:50:47

-

- 大主宰上新—灵溪身世与牧尘有莫大关系?这是姐弟相认现场?

-

2025-10-11 00:48:32

-

- 2025泰安卫校招生条件?

-

2025-10-11 00:46:17

-

- 《又见一帘幽梦》重播背后情感共鸣,经典再现,亦或暗藏悬疑!!

-

2025-10-11 00:44:03

-

- 自己在家制作豆腐乳 特别下饭!

-

2025-10-11 00:41:48

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历