从地摊小贩到唐山首富,两年狂赚505亿的张祥青,是如何做到的呢

从地摊小贩到唐山首富,两年狂赚505亿的张祥青,是如何做到的呢

1969年,张祥青出生在河北唐山一个普通家庭。作为九个兄弟姐妹中的一员,他在一个小院子里度过了早年的时光,生活虽然简朴却充满温馨。

然而,命运似乎并不眷顾这个男孩。1976年夏天的一个夜晚,7岁的张祥青正在熟睡。突然间,一声"地震"的呼喊惊醒了他。

不等他反应过来,母亲已经紧紧地将他抱在怀里。紧接着,地动山摇,原本温馨的小院顷刻间化为废墟。张祥青陷入昏迷,被埋在了废墟之下。

五个小时后,张祥青被救援人员从废墟中救出。然而,这场灾难夺走了他的父母和一位哥哥的生命。幸存下来的张祥青,眼神中透露着坚毅和感恩。

他说:"我永远不会是孤儿,也并不可怜,妈妈用命换我活下来的机会,我就要好好活下去......"这句话仿佛成了他日后奋斗的动力。

然而,命运似乎并没有打算就此放过张祥青。1981年,12岁的他与朋友们一起下河游玩时,脚被地震遗留的铁片卡住,造成严重受伤。

这次意外不仅让他休学一年,还让他失去了参军的资格。对于曾梦想当兵的张祥青来说,这无疑是一个沉重的打击。面对家庭经济困难的现实,15岁的张祥青不得不辍学打工。

在当地的照顾下,他进入了一家铁厂担任普通工人。虽然这份工作稳定且薪水不错,但并不能满足张祥青对自由和更好生活的向往。

这段充满艰辛的童年经历,为张祥青日后的创业之路埋下了伏笔。它不仅锻炼了他坚韧不拔的性格,也让他深刻理解了生活的艰辛和机遇的珍贵。

张祥青的眼神中,既有对命运的不甘,也闪烁着对未来的期待和决心。这个从地震废墟中幸存的男孩,正准备用自己的双手开创一个不平凡的人生。

1987年,18岁的张祥青离开了工作了三年的铁厂。尽管这份工作稳定,但无法满足他内心对自由的渴望。

张祥青的眼神中闪烁着对未来的憧憬,却也带着些许忐忑。在三哥的指导下,他学习了做豆腐的手艺,开始在唐山的街头摆摊。

张祥青以诚信经营为准则,他的豆腐不仅便宜,还特别好吃。很快,他在当地打响了口碑。正是在这个时候,他遇到了自己的妻子张荣华。

起初,张荣华并没有看上张祥青。在她眼里,张祥青放弃稳定的铁厂工作来卖豆腐,还有些大手大脚的花钱习惯,这都是"减分项"。

然而,张荣华的父亲却对张祥青另眼相看。他认为张祥青有手艺、有想法、待人真诚,最难得可贵的是有一颗感恩图报的心。

在父亲的劝说下,张荣华开始尝试与张祥青接触,最终被他的品质所吸引。两人很快步入婚姻殿堂,携手同心,在豆腐摊旁边又开始卖起了早点。

夫妻俩勤劳肯干,生意红红火火。短短四年时间,他们就积攒了1万元存款,成为当时本地首屈一指的"万元户"。然而,天生爱"折腾"的张祥青并不满足于此。

他开始四处寻找新的商机,其中最吸引他的是倒腾废钢回炉重熔的生意。1993年,张祥青决定进军废钢回收行业。他调动全部家当,又从老丈人借了八千块,总共凑足一万八千元,准备大干一场。

然而,现实给了他当头一棒。由于缺乏经验和人脉,张祥青在短时间内亏损了一万多元。面对失败,他显得有些失落,但眼神中依旧透露出不服输的倔强。

张祥青没有放弃,而是重新调整了策略。他专注于收购那些没人要的废钢,然后运往小钢铁厂回炉重熔。这个决定让他在短时间内积累了一笔不小的资金。

随后,他开始招募工人,扩大业务规模。短短两年时间,张祥青就积攒了300万财富,成为当地首屈一指的富豪。然而,1993年钢铁行业的低迷再次给他带来了挑战。

许多小钢厂倒闭,张祥青的公司收购的废钢无处可卖,甚至还欠下了一屁股债。面对危机,张祥青咬紧牙关,眼神中燃烧着不屈的斗志。

他坚信,只要能挺过这个难关,未来必定会有更大的发展。这段艰难的创业经历,不仅锻炼了张祥青的商业头脑,也培养了他在逆境中寻找机遇的能力。

从街头卖豆腐的小贩到初具规模的废钢商人,张祥青用自己的行动证明了什么是敢想敢干的创业精神。1994年,面对钢铁行业的持续低迷,许多人选择退出,但张祥青的眼神中却闪烁着机遇的光芒。

他和妻子张荣华将全部家当抵押,共同开办了唐山丰南顺达冶金原料厂,这成为了日后"荣程钢铁"的雏形。张祥青坚信,这个行业的寒冬终将过去,而他要做的就是在这个时候奠定未来发展的基础。

经历了之前的挫折,张祥青深刻意识到:"光凭单一产业的公司,是注定没有前途的。"于是,从1995年开始,他开始了一场令人惊讶的收购之旅。

当时,大部分小钢厂因为行业冲击,迫切需要资金周转。张祥青抓住这个机会,开始大量收购那些濒临倒闭的小钢厂。这个决定无疑是大胆的。

许多人不理解张祥青为什么要在行业低谷期大举投资,但他的眼神中充满了坚定。他相信,只有在别人不敢投资的时候进场,才能获得最大的回报。

正如他所说的:"举枪就打",机会稍纵即逝,犹豫只会错失良机。张祥青的预判是正确的。随着钢铁行业逐渐复苏,他的商业帝国也开始快速扩张。

1995年,他重启了曾经的"拾荒"模式,稳定了工厂的营收。这种方式虽然利润低,但架不住需求量大,为公司提供了稳定的现金流。

1998年,张祥青和妻子张荣华成立了钢材公司,开始对钢铁进行精加工。这个决定让他们的产业链更加完整,不仅提高了利润率,还增强了公司的抗风险能力。

到了1999年,张祥青已经成功整合了唐山的小钢厂,成为了唐山非公钢厂的龙头企业。他的眼神中充满了自信和骄傲,但同时也带着深深的责任感。

他深知,企业的规模越大,肩负的社会责任就越重。2001年,张祥青整合了名下所有的钢铁产业,"荣程钢铁"正式诞生。

这一刻,他的眼神中闪烁着实现梦想的喜悦。从一个街头卖豆腐的小贩,到如今钢铁帝国的掌舵人,张祥青用自己的行动证明了什么是"举枪就打"的胆识和魄力。

在这个过程中,张祥青展现出了卓越的战略眼光和执行力。他不仅能够在危机中看到机遇,还能迅速付诸行动。他的成功不是偶然的,而是源于他对行业的深刻理解和对未来趋势的准确判断。

同时,张祥青也没有忘记初心。他始终坚持诚信经营,注重产品质量,这让"荣程钢铁"在行业内树立了良好的口碑。他经常说:"做企业就像做人一样,要讲诚信,要有责任感。

张祥青的成功,不仅仅是个人财富的积累,更是一个关于如何在逆境中寻找机遇、如何通过战略眼光和执行力实现企业快速发展的典范。

从危机中崛起的"荣程钢铁",见证了张祥青的商业智慧和坚韧不拔的企业家精神。2006年至2007年,是张祥青事业的巅峰时期。

"荣程钢铁"如同一匹脱缰的野马,在钢铁行业内横冲直撞。2006年,公司总销售额高达220亿;2007年,这个数字再次攀升至285亿。

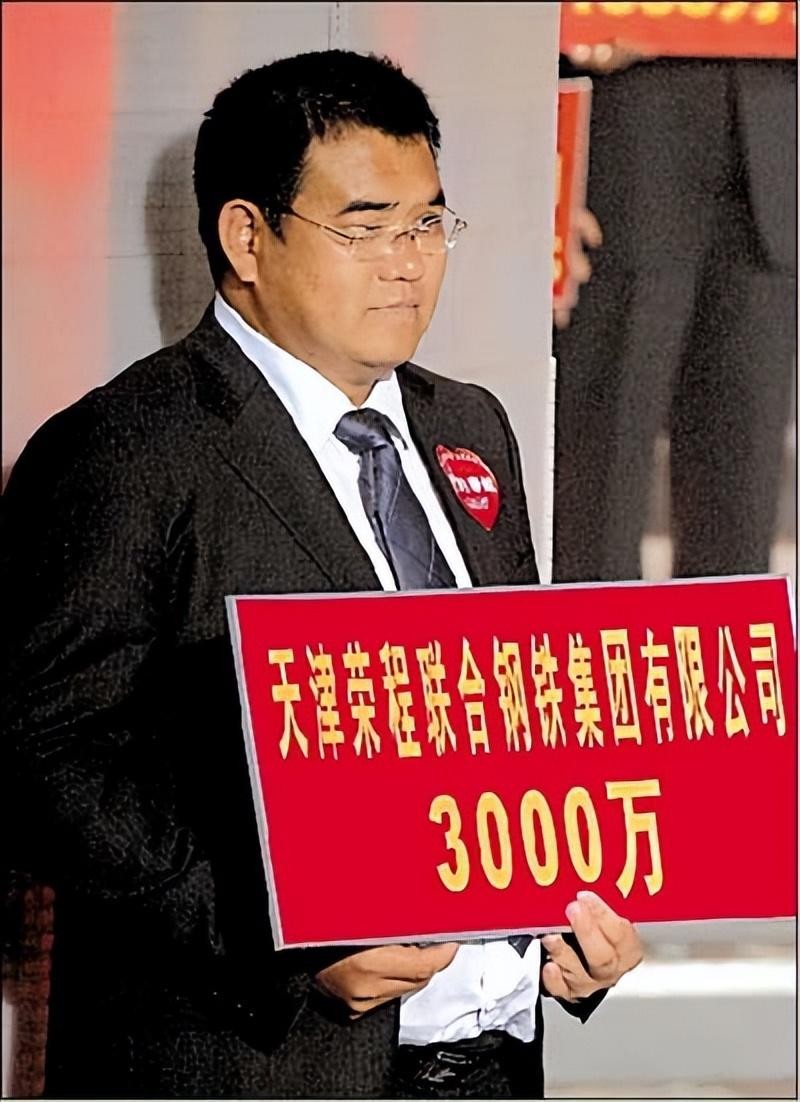

两年时间,张祥青狂卷505亿,仅上缴的税收就超过16亿。这一系列令人瞠目结舌的数字,让张祥青一跃成为唐山首富,个人财富高达55亿。

看着这些惊人的成就,张祥青的眼神中却没有丝毫的骄傲自满。相反,他的目光中透露出一种深沉的思考。他深知,财富带来的不仅是享受,更是责任。

2008年,汶川大地震震惊全国。当消息传来时,张祥青正在外地。没有任何犹豫,他立即和妻子张荣华商量,第一时间送去了价值1000万的物资。

紧接着,夫妻俩又捐了2000万用于支援灾区。然而,这还不是全部。当被邀请到电视台接受表扬时,张祥青显得有些坐立不安。

他悄悄对妻子说:"再捐7000万可以吗?"得到妻子的首肯后,他在全国观众面前宣布了这个决定。这一刻,张祥青的眼神中充满了复杂的情感。

作为一个地震遗孤,他比任何人都理解灾民的痛苦。他说:"我永远不会是孤儿,也并不可怜,妈妈用命换我活下来的机会,我就要好好活下去......"这笔总计1亿元的巨额捐款,不仅是对社会的回报,更是对自己命运的一种和解。

张祥青的慷慨之举,让人们看到了一个成功企业家的社会责任感。他用实际行动诠释了"取之于社会,用之于社会"的理念。

从地震中幸存的男孩,到年赚数百亿的企业家,再到慷慨解囊的慈善家,张祥青的人生经历犹如一部传奇。这段经历不仅展示了张祥青商业上的成功,更彰显了他的人格魅力和社会责任感。

它告诉我们,真正的成功不仅仅是财富的积累,更是在有能力的时候回报社会,帮助那些需要帮助的人。回顾张祥青的创业历程,我们不难发现他成功的秘诀。

从豆腐摊小贩到年赚505亿的唐山首富,张祥青靠的是自己敢打敢拼的勇气。他在钢铁行业低谷时逆势而上,大胆收购小钢厂,展现了"举枪就打"的魄力和远见。

同时,张祥青始终保持着一颗感恩的心。从一个地震遗孤到为汶川捐款1亿的企业家,他展现了知恩图报的品格。正如他的老丈人所言,张祥青拥有的不仅是事业才能,更重要的是那颗永不忘本的心。

这种结合了商业智慧和人文关怀的成功之道,不仅让张祥青成就了商业帝国,更赢得了社会的尊重和认可。他的故事告诉我们,真正的成功不仅是财富的积累,更是品格的升华。

-

- 轻薄便携,性能均衡 戴尔灵越5000金属板笔记本评测

-

2025-07-11 15:41:49

-

- 百亿哪吒为什么“生”在成都?

-

2025-07-11 15:39:34

-

- 盘点香港十大导演,那些年你看过的经典港台电影,都出自他们之手

-

2025-07-11 15:37:19

-

- 马本斋的铁杆搭档被称为“掩日剑”的抗日英雄,竟是起义人员

-

2025-07-11 15:35:04

-

- 2019长春国际马拉松顺利收官!全景展示,不收藏后悔!

-

2025-07-11 06:21:57

-

- 蒂姆·伯顿最经典的十部电影

-

2025-07-11 06:19:42

-

- 走近巨匠丨黑白影社时期的叶浅予

-

2025-07-11 06:17:27

-

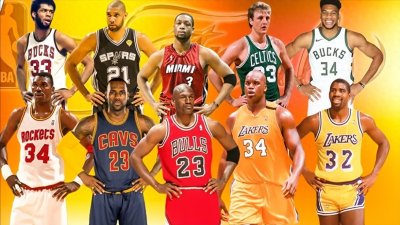

- NBA历史上最伟大的10位总决赛MVP排名

-

2025-07-11 06:15:12

-

- 各位旅客,本次高铁列车由杭州开往黄山,沿途美景请您签收!

-

2025-07-11 06:12:57

-

- 广西壮族自治区各市、县地图

-

2025-07-10 00:21:36

-

- “小鲜肉鼻祖”许亚军:4任妻子个个赛西施,44岁娶小12岁娇妻

-

2025-07-10 00:19:21

-

- 鄢颇:辜负梅婷,错过李小冉,55岁转身娶了小15岁的娇妻

-

2025-07-10 00:17:06

-

- “篮坛女神”赵爽:拿两次总冠军,因美貌被传谣,如今嫁给高富帅

-

2025-07-10 00:14:51

-

- 姐姐用身体养阴枣,买枣的男人络绎不绝,因为阴枣能壮阳

-

2025-07-10 00:12:36

-

- 杨春燕:90后“黑老大”,温柔外表下暗藏毒辣,被捕时还在读硕士

-

2025-07-10 00:10:21

-

- 网红鼻祖程琳:曾被称为网络美女之首,后销声匿迹,今是单亲母亲

-

2025-07-10 00:08:06

-

- 电影影厅怎么选,看这一篇就够了!(科普贴)

-

2025-07-10 00:05:51

-

- 53岁闫妮:离婚20年绝口不提前夫,3次“老牛吃嫩草”为何还不婚

-

2025-07-10 00:03:36

-

- 宁辛:中国第一位女性体育主持人,与丈夫分居21年,58岁没孩子

-

2025-07-10 00:01:21

-

- 《曼哈顿灰姑娘》的爱情故事背后,是饱含深意的爱情本质

-

2025-07-09 23:59:06

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历