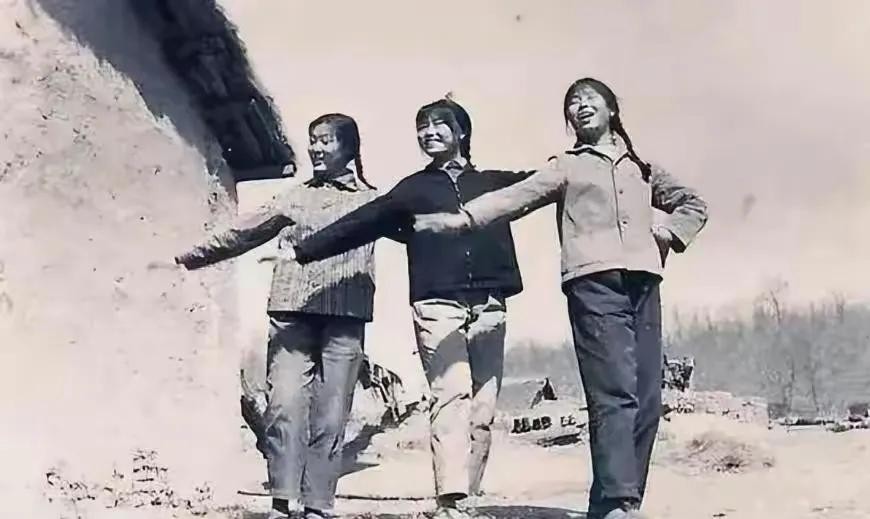

难忘六七十年代知青岁月:当年漂亮女知青。

难忘六七十年代知青岁月:当年漂亮女知青。

老相册里藏着的惊艳时光:六七十年代的知青姑娘,可比明星美多了!

现在刷手机,满屏都是化着浓妆、开着美颜滤镜的网红脸,模样看着都差不多。可每次翻开家里那本旧相册,我都会被照片里的姑娘们惊艳到——她们不化妆、不打扮,脸上的笑容却特别纯粹,特别动人。这些姑娘,就是六七十年代的知青。

六七十年代,国家号召“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”。很多城里的年轻人,心里揣着理想,二话不说就告别了热闹的街道、温暖的家,跑到农村去。谁能想到,这一去,就开启了一段让人一辈子都忘不了的日子。

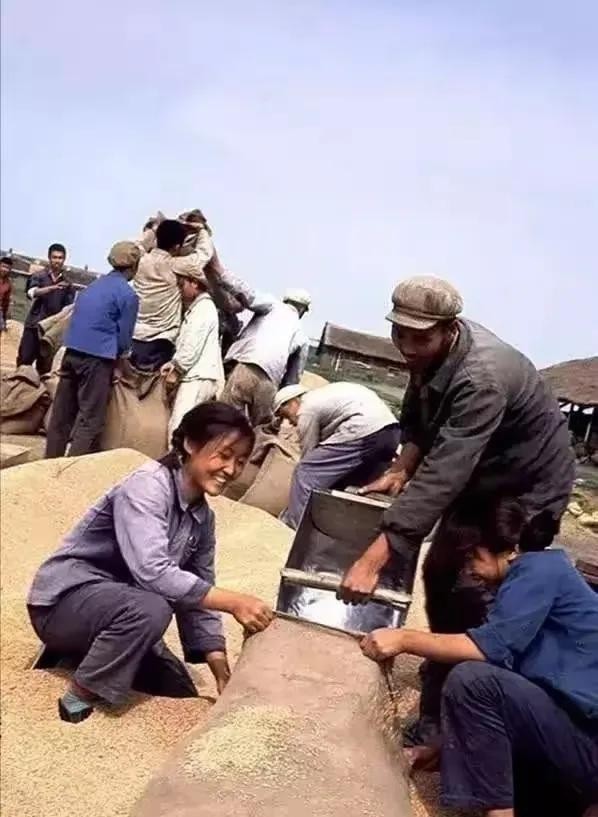

天还没亮透,河南郏县的女知青们就起床了。那时候的凌晨五点,冷得刺骨,她们套上洗得发白的旧衣服,深一脚浅一脚地往田里赶。在地里忙活一天,裤腿上全是黄泥巴,看着狼狈,可这泥巴印子,都是她们干活的“功劳簿”。在平顶山公社,有个女知青,以前在城里娇生惯养的,到了农村,咬着牙和男社员一起拉装满麦秸的架子车。为了把庄稼收好,她还跟着老农学怎么看麦穗熟没熟,从啥都不懂,到最后成了收割小能手,全靠自己一点点摸索。

黑龙江的冬天,那叫一个冷,人站在外面,哈口气都能结成冰碴子。1975年冬天,知青点的屋里又破又冷,大家就着咸菜,啃着硬邦邦、干巴巴的苞米面窝头。这窝头咽下去喉咙直疼,可大家还互相开玩笑,把这苦日子过得像闯关游戏,反而觉得挺有意思。

日子虽然苦,可温暖也不少。辽宁有个知青点,一个冬天夜里,有个女知青煤气中毒了。同屋的男知青发现后,顾不上外面天寒地冻,背起人就往卫生所跑,忙前忙后照顾。从那以后,每天早上,他都要去敲敲女知青的门,确定她平安才放心。这种不掺杂质的情谊,在那个艰苦的环境里,比啥都珍贵。

知青们可不是只会干活,一个个都多才多艺。村里搞文艺晚会,有人抱起吉他就能弹唱,有人张口就是嘹亮的山歌,还有人能跳舞、会武术,把大家看得直拍手。还有些人靠着自己的本事,在村里当上了干部,带着大伙儿一起干活。

后来,知青们陆陆续续都回城了,听说国家还给安排了工作。可不管离开多久,那段在农村的日子,一直刻在他们心里。不少人都和我家一样,留着当年的老照片,没事儿就翻出来看看,和家人念叨念叨,照片里的每一个画面,都是他们青春的回忆。

说起来,那批知青里,有些人生特别坎坷。他们下乡时在地里拼命干活,好不容易学会了种地,回城进工厂刚稳定下来,又赶上了下岗,只能重新出去找活路。为了给孩子买婚房,他们自己省吃俭用,啥都舍不得给自己买。不过好在现在,他们大多都退休了,生活也有了保障,总算能享享清福了。

回头想想那段知青岁月,全是苦活累活,但也正是这些经历,把那一代人磨炼得特别坚韧。他们心里装着国家和老百姓,把青春都奉献了出去。哪怕日子再难,脸上也总挂着笑,靠着自己的双手,在农村闯出了一片天。这些精神,到啥时候都不能忘。

再看看现在的网红、明星,个个化着大浓妆,粉底厚得像城墙,看着是漂亮,可总觉得少了点啥。当年的女知青,穿着朴素的衣服,不化妆不打扮,光是笑一笑,眼神里透出来的纯净,就能把人迷住。这种从骨子里散发出来的美,和现在流水线生产出来的“美”,根本没法比。

现在的年轻人,虽然不用再像当年知青那样下乡,但农村依然是个锻炼人的好地方。在那儿,能学到真本事,能磨出坚强的性子。就像老一辈知青一样,多去基层走走、看看、干干,说不定就能找到自己的人生方向。

时光过得太快,知青岁月早就成了过去式。但它留下的故事和精神,永远不会过时。这是一代人的青春,是一个时代的记忆。咱得记着这些事儿,把知青们的精神传下去,让更多人知道,曾经有这么一群人,用自己的热血和汗水,书写了一段传奇!

-

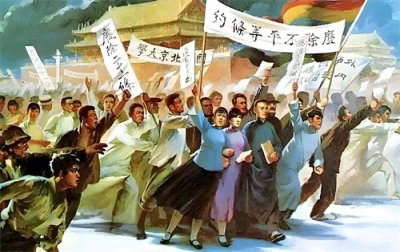

- 五四运动:历史的回响与时代的变革

-

2025-07-27 19:17:20

-

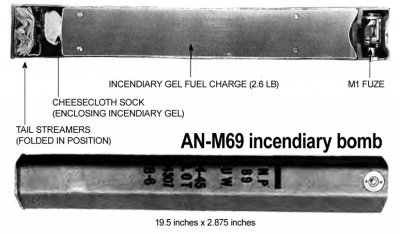

- 恶魔的武器!惨无人道的凝固汽油弹,为何没被国际法明令禁止?

-

2025-07-27 19:15:05

-

- 退游潮背后:50%玩家称“玩不动了”!王者如何留住老用户?

-

2025-07-27 19:12:50

-

- 差评成堆的10款网红产品,覆盖生活各个区域,不要再跟风买了

-

2025-07-27 19:10:35

-

- 古代杖刑那些事

-

2025-07-27 19:08:20

-

- 中国革命的重要篇章!红军为什么要长征?

-

2025-07-27 19:06:06

-

- 毒气之王芥子气,曾杀害上百万人,中毒后身体糜烂无药可救

-

2025-07-27 19:03:51

-

- 7个绝情诗句,原来不爱了也可以说得这么烂漫!让人心碎又不舍

-

2025-07-27 19:01:36

-

- 韩国版“河北”,不包括首都首尔的“京畿道”是个什么行政区划?

-

2025-07-27 18:59:21

-

- 京源学校举行拔尖创新人才培养专家委员会成立大会暨科学教育校长聘任仪式

-

2025-07-27 18:57:06

-

- 苍耳子加香油,作用真是牛,农村奶奶教我的土方法,真的是太管用

-

2025-07-27 18:54:51

-

- 哭墙:成天对着一堵墙哭的民族,却站在了人类的金字塔尖?

-

2025-07-27 18:52:36

-

- 出走半生,归来仍是牛马

-

2025-07-27 18:50:21

-

- 华为创新与阿里巴巴的比较?

-

2025-07-27 18:48:07

-

- 裤子脱掉腿张开!4个让人脸红的“妇科检查”,你经历过几个

-

2025-07-27 18:45:52

-

- 每日科技资讯:华为mate9配置全曝光,你想知道的都在这

-

2025-07-27 18:43:37

-

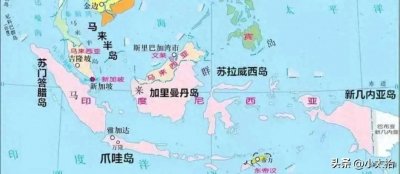

- 世界上十大群岛国家

-

2025-07-27 18:41:22

-

- 伯恩·安德森:被誉为“世界第一美少年”,却因美貌被毁掉一生

-

2025-07-27 18:39:07

-

- 别人口中“一摔成名”张云雷

-

2025-07-26 16:05:14

-

- 4年2.12亿变毒药合同!交易送不走,砸手里了,NBA豪门成联盟笑柄

-

2025-07-26 16:02:59

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历