刘震司令:打仗四野无敌,另一绝艺竟保了他一生平安

刘震司令:打仗四野无敌,另一绝艺竟保了他一生平安

1947年6月的四平城外,东北民主联军二纵司令部里弥漫着焦躁的气氛。作战参谋将东总电令拍在桌上:"又是打阻击!从怀德到大黑林子,咱们二纵哪次不是主攻?这次打四平反倒成了看客!"窗边戴着圆框眼镜的刘震转过身,手指轻轻划过地图上的中长铁路线:"你们看,新六军的装甲列车离昌图只有八十公里了。"这位手握东野最强主力的指挥官,此刻像位老练的棋手,正在推演一局旁人看不懂的棋。

三打四平战役前夕的东总指挥部,林彪面对作战方案陷入沉思。摆在桌上的三支主力纵队各有优势:一纵李天佑急需战功立威,六纵洪学智擅打硬仗却缺大战经验,二纵刘震的三万精兵更是公认的"东野铁拳"。当所有人都以为这位湖北悍将会主动请缨时,刘震却带着作战科长连夜测算起阻击兵力:"九十三军三天内必到,我们在法库布个口袋阵至少需要五个团。

这份冷静源于对东北战局的深刻认知。不同于关内战场,中长铁路赋予国军恐怖的机动能力——杜聿明调集三个整编师只需18小时。刘震的参谋团队做过推演:若二纵投入攻城,南线阻击力量薄弱可能导致全局崩盘。果然战役打响第七天,新六军的装甲列车已逼近昌图车站,二纵构筑的三道防线硬生生将援军拖住53小时。四平巷战最激烈时,李天佑的突击队距陈明仁指挥部仅剩三百米,却因南线压力被迫回防。此役结束后,林彪在军事总结会上特意强调:"南线48小时,价值不亚于破城。

这种战略眼光在彰武战役中更显精妙。1947年寒冬,刘震主动将主攻任务让给七纵,自己率部穿插至国军后方。当邓华纵队在彰武城下苦战时,二纵工兵连炸毁新民铁路桥,使沈阳援军滞留雪原两天两夜。此战缴获的军列清单显示:30车皮美制105榴弹炮若运抵前线,足够东野多付出三千人伤亡。战后七纵干部到二纵"取经",刘震却摆手笑道:"你们啃硬骨头,我们敲边鼓,都是革命分工。

1946年秋的二纵组建会议险些掀翻屋顶。关于主力师番号的争论持续到深夜,多数人主张将刘震嫡系的十旅编为四师,他却力排众议:"八旅长钟伟打过硬仗,该当先锋。"这番安排暗藏玄机:十旅擅长运动战适合机动作战,八旅作风强硬正合攻坚需求。后来的怀德战役验证了其高明——四师正面击溃国军王牌团,五师包抄全歼逃敌,双剑合璧打出"东北战场最经典歼灭战"。

更微妙的是党委书记人选之争。当东总提议司令兼任时,刘震深夜敲开政委吴法宪的门:"你在红一军团带过兵,书记你当更合适。"这份退让绝非示弱,而是深谙治军之道的智慧。二纵后来成为东野纪律最严明的部队,吴法宪主抓的思想动员与刘震的军事训练相得益彰。某次行军路过梨树县,五师战士为保护老乡果园宁愿挨饿,起义军官感慨:"共军能赢,从让个书记位子就看得明白。

这种人事智慧延续到朝鲜战场。云山战役前,有人提议让39军主攻美军骑兵团,刘震却建议:"让38军打头阵,我们策应。"这份谦退换来意想不到的战果——当38军吸引美军主力时,39军穿插部队突然出现,成就了"首歼美军建制团"的传奇。多年后,彭德怀在回忆录中写道:"刘震的让,实为更高明的争。"

刘震的"不争"哲学在辽沈战役达到巅峰。攻打锦州时,韩先楚指挥北集团三个纵队主攻,二纵仅承担侧翼助攻。当部下抱怨"战功都被三纵抢了"时,他带着参谋测算弹药消耗:"主攻部队每前进百米消耗2000发炮弹,我们省下的火力足够再打场彰武。"果然锦州解放后,二纵立即挥师辽西,用"富裕"的弹药储备在绕阳河畔吃掉国军两个整编团。

这种精打细算源自东北战场的特殊困境。1947年的二纵后勤报表显示:战士日均弹药量仅为华野三分之一。刘震为此发明"三三制补给法"——集中全纵弹药给主攻营,其他部队用白刃战弥补火力差距。廖耀湘被俘后仍不解:"你们怎么敢用两个团对抗我装甲兵团?"他不知这是刘震的"饥饿战术":用兵力密度抵消火力劣势,逼国军陷入消耗战泥潭。

在天津战役中,这种积累终于爆发。二纵改编的39军用"穿墙战术"12小时突破城防,比主攻方向的38军还快六小时。当四野参谋部惊诧于战果时,刘震道出秘诀:"打锦州省下的爆破经验,全用在这儿了。"参谋后来统计,此战消耗炸药量仅为兄弟部队的60%,破障效率却高出40%。

透过东北战场的硝烟,刘震的"退"实为更深的"进"。当各纵队争抢美式装备时,他悄悄组建"特等射手连",用日制三八式步枪在800米外狙杀敌指挥官;当主力部队沉迷攻坚战法时,他训练出"雪地匍匐突击队",利用严寒使国军重机枪卡壳。这些创新在1948年全面开花,二纵成为东野战术变革的试验田。

在沈阳军区档案馆里,封存着1951年39军的战术手册,其中"三猛战术"的注解格外醒目:"猛打需巧打,猛冲要会停,猛追懂转向。"这种辩证思维,正是刘震多年"不争"积淀的智慧结晶。当其他将领热衷总结歼敌数字时,他在战役总结中写道:"胜仗要看三个指标——缴获补给己方多少、培养多少骨干、创新多少战法。"

1982年的中南海会议室,67岁的刘震第三次递上退休报告。当有人提醒"中央委员是莫大荣誉"时,老将军笑道:"当年没争四平主攻,如今更不该占年轻人位置。"这份贯穿生涯的谦退,在沈阳军区旧部中口耳相传:某次演习,他坚持把观摩席位让给年轻参谋,"未来是他们的战场"。

在39军军史馆的将星墙上,刘震的照片旁镌刻着他在朝鲜战场的名言:"打胜仗的秘诀,就是永远准备好当配角。"这句话恰似其军事生涯的注脚——不争一时之先,而谋万世之功。当我们在商业竞争、职场博弈中困惑时,这位将军的智慧依然回响:真正的胜利,往往属于懂得"后退"的智者。就像辽沈战役的锦州城外,那位拒绝抢攻的指挥官教会后人:有时候,让出C位才能照亮整个舞台。

-

- 蒋经国的情人章亚若,生下双胞胎不久后离奇死亡,死因至今成谜!

-

2025-10-31 13:49:41

-

- 15部「恐怖与血腥的吸血鬼」类动漫,吸血鬼爱好者必看!

-

2025-10-31 13:47:26

-

- 《欢乐颂》看懂了安迪与魏渭分手,才知道谭宗明不敢追安迪的真相

-

2025-10-31 13:45:11

-

- 紫微圣女是什么样的人

-

2025-10-31 13:42:56

-

- 12星座“校花”排行榜:天蝎魅力藏不住,第一名却意外有点自卑?

-

2025-10-31 13:40:41

-

- 正胶真的没有市场了?了解这几点后你会自信的给出否定答案

-

2025-10-31 13:38:26

-

- 滤镜破灭!2PM尼坤发福颜值下滑,韩流白月光近年经历了什么?

-

2025-10-31 13:36:11

-

- 被“英国前首相”梅姨惊艳了,68岁穿短裙、留白发,反而美得高级

-

2025-10-31 13:33:56

-

- 21种常见草本植物,可都是好宝贝,长什么样?有啥价值?记得收藏

-

2025-10-30 22:12:04

-

- 微信新功能:查找单删好友引发热议

-

2025-10-30 22:09:49

-

- 哪里的开心果最好吃?最有名的十大开心果产地,你认识几个?

-

2025-10-30 22:07:34

-

- 每天了解一个国家—帕劳

-

2025-10-30 22:05:19

-

- 泰国女星Taew惊艳亮相武里南府,再现“娜迦女神”风采,吸粉无数

-

2025-10-30 22:03:04

-

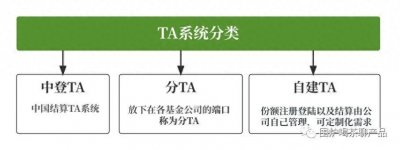

- 为什么做基金产品一定要搞清 "TA系统 " 是啥!

-

2025-10-30 22:00:50

-

- 李鸿章到底是好人还是坏人

-

2025-10-30 21:58:35

-

- 黄智贤的爱国心:勇敢的叛逆者,全家都是台独,被骂滚出台湾

-

2025-10-30 21:56:20

-

- 市县台没出路?20位广电一把手台长现场讲实战!

-

2025-10-30 21:54:05

-

- 日本执意跑南极捕杀鲸鱼,除了喜欢吃肉外,还有一点需要警惕

-

2025-10-30 21:51:50

-

- 陈晓、陈妍希官宣离婚,网友:真离了?我还记得你俩头纱吻呢

-

2025-10-30 21:49:35

-

- 距中考还有184天!教你合法的“作弊”小技巧

-

2025-10-30 21:47:20

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历