功德林战犯管理所有三人被撤销战犯身份,他们是谁?结局如何?_2

功德林战犯管理所有三人被撤销战犯身份,他们是谁?结局如何?_2

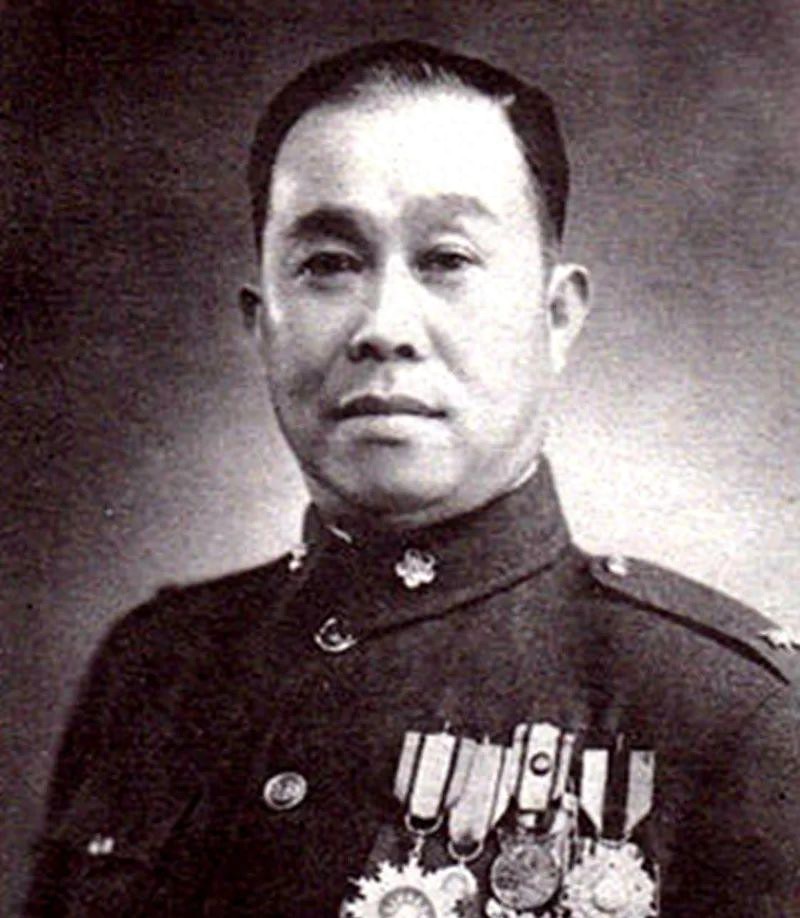

一、林伟俦:从天津战场到晚年归乡的“投诚将领”

林伟俦是国民党第六十二军中将军长兼天津警备司令,在解放天津的战役中,他的命运发生了转折。1949年1月,解放军攻破天津,林伟俦被俘后关入功德林接受改造。他始终认为自己并非“战犯”,因为他在天津战役末期已下令部队放下武器投降,属于“投诚”而非被俘。1961年,林伟俦作为第三批特赦战犯获释,但他坚持申诉自己的身份问题。直到1986年,最高人民法院重新审理后,认定他在天津战役中的行为属于主动配合,正式撤销其战犯身份。

获释后,林伟俦回到广东老家,担任政协文史专员和广东省政协常委,参与地方历史资料的整理工作。晚年他选择移民加拿大,与家人团聚,1998年病逝于加拿大,享年93岁。林伟俦的经历展现了国民党将领在时代巨变中的挣扎与自我正名,其结局既有落叶归根的归属感,也带着对历史评价的释然。

二、杜建时:从“天津市长”到文史学者的身份逆转

杜建时出身于天津武清的书香世家,早年留学美国,回国后成为蒋介石的嫡系幕僚。1948年,他作为天津市市长负责城防工事修建,但在天津战役中,他拒绝了蒋介石两次派专机接其撤退的指令,转而将天津的政府机关、学校财产登记造册,主动移交解放军。这一举动成为他日后翻案的关键证据。1949年天津解放后,杜建时被俘,1963年获特赦。

尽管特赦后担任全国政协委员,杜建时仍坚持申诉。1982年,最高人民法院认定他在天津解放前夕保护公共财产的贡献,正式撤销其战犯身份。晚年的杜建时致力于文史工作,参与编纂《天津文史资料》,并在香港回归等议题上积极建言。1989年,他因病在北京逝世,临终前留下“不开追悼会、不搞遗体告别”的遗嘱,体现其低调务实的态度。杜建时的故事是知识分子在政治漩涡中寻求自我救赎的典型,他的结局既有历史公正的彰显,也包含个人理想的实现。

三、沈醉:从“军统魔王”到起义将领的戏剧人生

沈醉是军统“四大金刚”之一,曾直接受命于戴笠,参与过多起暗杀行动。1949年云南解放前夕,他作为保密局云南站站长,本应执行蒋介石暗杀卢汉的命令,却选择拖延时间并协助卢汉起义,甚至在起义通电上签字。然而因同僚李弥、余程万的叛变,沈醉被误认为“战犯”关入功德林,1960年获特赦。

1980年,中央重新审查云南起义档案,发现沈醉的贡献,将其身份从“战犯”改为“起义将领”,享受副部级待遇。特赦后的沈醉撰写《军统内幕》《战犯改造所见闻》等回忆录,揭露国民党特务系统的黑暗,并多次驳斥西方对中国战犯改造政策的抹黑。1996年,沈醉在北京病逝,骨灰安葬于万安公墓,其人生从“刽子手”到“文史学者”的转变,成为新中国改造政策成功的标志性案例。

结语:宽容与历史的双重书写

林伟俦、杜建时、沈醉三人的经历,既是个体命运的跌宕起伏,也是新中国对历史复杂性的包容性处理。他们的身份逆转不仅依赖于个人在关键时刻的选择(如放下武器、保护财产、协助起义),更得益于国家政策的审慎再审。从战犯到公民,从“罪人”到建设者,他们的结局印证了“放下屠刀,立地成佛”的可能性,也为两岸关系的历史和解提供了参考。功德林的故事,终究是人性改造与历史公正交织的史诗。

-

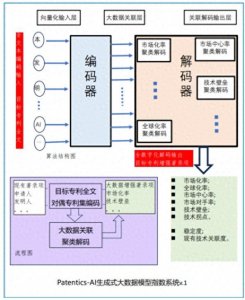

- Patentics 智能模型系列之一:初识智能大模型

-

2025-11-06 19:23:45

-

- 顶不住啊顶不住!龚玥菲的身材,谁顶得住嘛!

-

2025-11-06 19:21:30

-

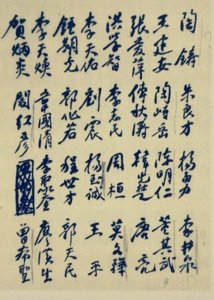

- 1955年一野7个纵队司令6个开国将军,为何只有王世泰没有军衔?

-

2025-11-06 19:19:15

-

- 山东聊城房价大跌,卖房者愁云惨淡,楼市何时回暖。

-

2025-11-06 19:17:00

-

- 女性做出哪些动作表示开始对你倾心了?

-

2025-11-06 19:14:46

-

- 白酒多少度最好?酿酒多年的老师傅给出答案,爱喝酒的酒友有福了

-

2025-11-06 19:12:31

-

- 2014年姚贝娜弥留之际,留下的人生最后照片,看着让人心痛

-

2025-11-06 19:10:16

-

- 50多岁男子吃饭遇初恋情绪崩溃,菜没上完猛喝几口酒大哭:还爱着

-

2025-11-06 19:08:01

-

- 哪些人容易有自杀的倾向

-

2025-11-06 02:16:44

-

- 林冲的故事

-

2025-11-06 02:14:29

-

- 国家一锤定音!2025年,预制板房将“全面拆除”?居民如何安置?

-

2025-11-06 02:12:14

-

- 《盗墓笔记》伏羲氏族后裔,西王母与万奴王长生之术的由来和不同

-

2025-11-06 02:09:59

-

- 腊月二十四“扫房子”,又称为“扫尘日”

-

2025-11-06 02:07:44

-

- 大连黄金海岸:美丽的海滨旅游胜地

-

2025-11-06 02:05:29

-

- 三军仪仗队女兵分队队长程诚同志简历

-

2025-11-06 02:03:15

-

- 12星座代表的恐龙,处女座“腔骨龙”敏捷且狡猾,快来对号入座!

-

2025-11-06 02:01:00

-

- 最近再度爆火的维他柠檬茶,究竟是什么来头?

-

2025-11-06 01:58:44

-

- 如何用云钱包赚钱?

-

2025-11-06 01:56:29

-

- 解密:是什么让李晓霞如此憋屈选择退役,是刘国梁、孔令辉吗?

-

2025-11-06 01:54:14

-

- 村支书小官巨贪:20年敛财1.5亿,落马后村民欢庆,终判20年

-

2025-11-06 01:51:59

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历