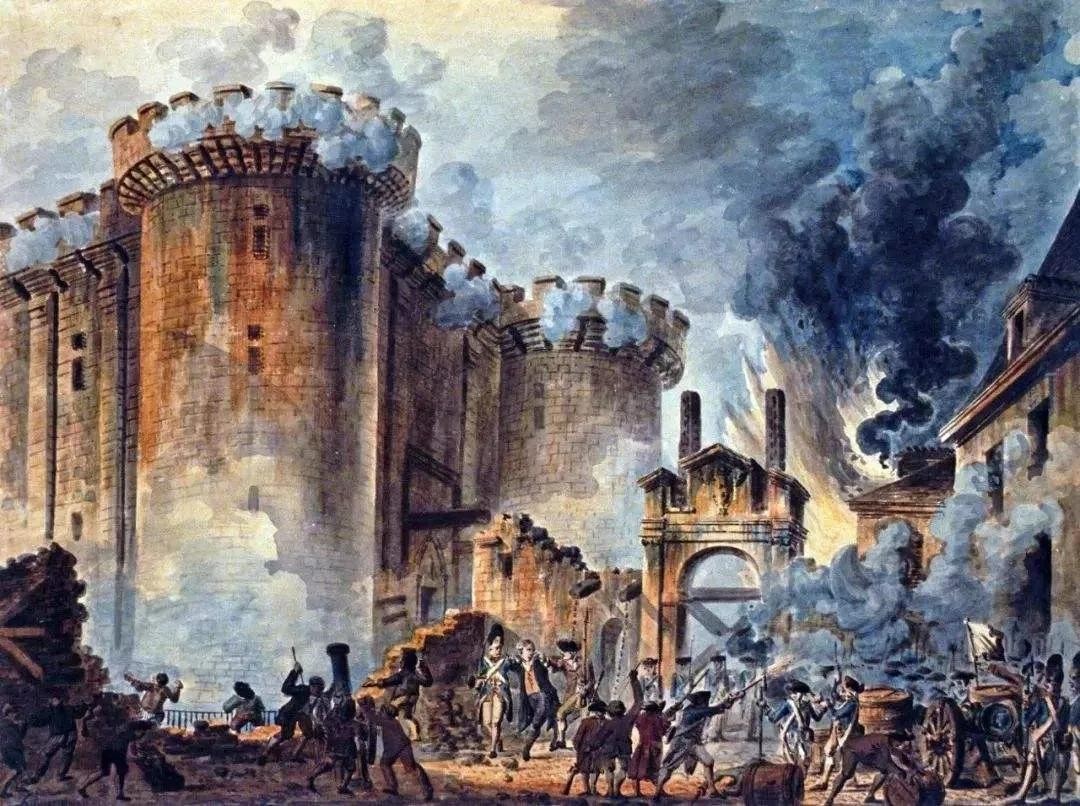

历史上的今天——攻占巴士底狱

历史上的今天——攻占巴士底狱

1789年7月14日,巴黎市民攻占巴士底狱。

这个行动,标志法国大革命的爆发,为法西兰共和制度的最终建立,打响了第一枪。如果没有攻占巴士底,后来的雅各宾派和拿破仑执政,也就无从谈起,和美国通过独立战争,摆脱英国殖民,走上共和之路不同,法国共和制的确立,开始于法国人民反抗专制的斗争。

巴士底狱,素来被看作是专制象征,人们要推翻国王暴政,就把矛头最先指向了它。说起历史上臭名昭著的罪恶渊薮,除了纳粹的奥斯维辛集中营,罕有监狱能和巴士底相比。不过,真实的巴士底狱,并非人们素所听闻的样子,那么,它到底有着怎样一番景象呢?

攻占巴士底狱

首先,巴士底狱没有关押大量政治犯。

攻占监狱后的人们发现,狱中仅有七个囚徒,而且都有确凿的犯罪证据:其中四个骗子,两个疯子,最后一个是索拉日伯爵,他生活放荡,经过审查,发现他是在家人的请求下被关进监狱的,而且还是自费。

在此之前,和索拉日伯爵类似的人,其实不少,比如曾经有个弗隆萨克公爵,对妻子态度冷淡,被告状到国王那里,关进监狱。他们的入狱原因,不是触碰了王权,而是起因于家庭矛盾。甚至,人们通过巴士底狱的牢房设置发现,监狱之中,最多只能同时关押42人。

其次,巴士底的牢狱生活,也并非极端恶劣。

由于关押的人物,大多有头有脸,史学家布朗塔诺甚至说,如果是个有钱的囚犯,可以在巴士底狱生活得像一位王子。伏尔泰就曾被关押入狱,生活费用全部由国王支付,并配有仆人随时伺候。此外,监狱的住宿条件也不差,“色情变态狂”萨德侯爵就自述,他每星期都会换两张床单。狱中还设有图书馆、礼拜堂和台球桌,以便狱中人的娱乐。

巴士底狱的丑陋形象,是经由种种传闻,被建构起来的。那么,这些曾经塑造了“地狱”巴士底的传闻,又是通过哪些方式,才得以在人们中间广泛流传呢?

首先,是有“牢狱之灾”亲历者的编造。

巴士底狱原是军事城堡,由于戒备森严,与世隔绝,人们了解的情况,多来自出狱者之口。不过,出狱者的言论,大都偏激失实。一个叫拉图德的人,就在出狱后写书,说自己坐牢,受尽了不公正待遇,而这一切,都是国王专制的恶果。但事实是,他在监狱的生活很好,甚至国王要释放他时,他还拒绝过出狱。像拉图德这样的人很多,他们出狱后的回忆,多是通过对监狱和国王的不满表达,来为自己辩解,但他们对监狱事实的曲解,却成了没有接触过巴士底的人们,了解到的“真相”。

其次,是文人为了让作品畅销,进行的虚构。

铁面人是关押在巴士底狱的神秘人士,最早在作品中提到他的是伏尔泰,伏尔泰说这个铁面人曾经让国防大臣亲自探望,最后却在狱中神秘死掉。大仲马和雨果,也在小说里讲述铁面人,他的身份始终是站在专制君主路易十四的对立面。铁面人的故事,在民间受到日渐追捧,关押它的巴士底就在人们心中成为丑陋的地方。

此外,很多文人为了迎合读者好奇,也对巴士底狱随意虚构,一个叫莫朗德的人,就说狱中常年人满为患,残虐致死的现象,比比皆是。莫朗德式的文人创作,虽然失真,却让巴士底狱的负面形象,广为流传。

路易十六在巴黎革命广场被处决

攻占巴士底狱,像一场挖掘“地狱”真相的旅程。人们发现,真实的巴士底狱,和他们一贯的想象,截然不同。但奇怪的是,作为专制的终极象征,巴士底狱没被任何事物取代,它的这种形象,始终被保存和流传了下来。原因又是什么呢?

第一,是法国革命者的刻意渲染。

攻占巴士底狱的战斗,不算激烈,事发当天,被战斗矛头直指的法王路易十六在日记里写到,“无事发生“。法国政治家帕斯吉耶也回忆说,“战斗”还引来了很多优雅的妇人,她们在监狱外的马车中,驻足观看。但作为反对国王的首次战斗,攻占巴士底,却被革命者赋予了重要意义,如支持革命的史学家米什莱就说,巴士底狱和暴政,是一对同义词。随着革命者的持续渲染,巴士底狱被愈“演”愈烈,它象征专制的形象,也就保留了下来。

第二,大革命时代潜移默化的宣传教育。

为了反对国王专制,一年后新发行的硬币上,就绘有两个エ人拆除巴士底狱的图案,硬币的背面还写着字,说巴士底就是专制的象征。随着货币流通,人们受到潜移默化的影响,巴士底狱和专制之间的关联,也就渐渐被牢固捆绑。

由于犯人日渐减少,巴士底狱被攻占前很久,考虑到它用途不大,又久负恶名,国王的顾问,就曾建议过对其予以拆除。可惜因事中途搁置,巴士底狱最终成了专制王权的代名词。

自由引导人民

-

- 九部《斗罗大陆》,你看了几部呢?

-

2025-07-31 17:05:40

-

- 犯我者虽远必诛:以色列连续9年暗杀复仇巴方,911后美国也学会了

-

2025-07-31 17:03:26

-

- 陈红电视剧角色的欢笑场景,感染力强,令人难以忘怀

-

2025-07-31 17:01:11

-

- 蓬莱仙境,三天两晚自由行攻略,带你玩转蓬莱

-

2025-07-31 16:58:56

-

- 50个撩妹套路情话,发给女生,让她天天都想你

-

2025-07-31 16:56:41

-

- 《雪中悍刀行》李淳罡:其貌不扬的抠脚老头,却纵横了江湖六十载

-

2025-07-31 00:58:47

-

- 传奇街拍女王:薇薇安·迈尔

-

2025-07-29 08:00:53

-

- 各版《鹿鼎记》中的双儿:李通明是“大眼妹”,袁洁莹陈德容好美

-

2025-07-29 07:58:38

-

- 勾股定律:简单却深奥的数学法则

-

2025-07-29 07:56:23

-

- 成都富士康做到了!从2000底薪到2300足足用了十一年!

-

2025-07-29 07:54:09

-

- 「于承惠」永远的银幕大师 名动世界的双手剑法

-

2025-07-29 07:51:54

-

- 香港最强悍匪张子强:绑架李泽钜得到10亿赎金,终被国家判处死刑

-

2025-07-29 07:49:39

-

- 小说:黑客女王重生成高三学渣,把前世认识的杀手骂得狗血淋头

-

2025-07-29 07:47:24

-

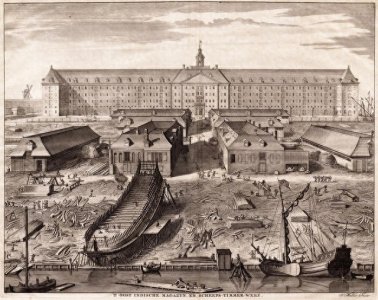

- 历史今日:荷兰东印度公司成立

-

2025-07-29 07:45:09

-

- 小太宗李忱,低调做人高调做事,为唐朝续命的好皇帝

-

2025-07-29 07:42:54

-

- 卖国贼刘连昆:建国以来最大间谍案,两岸同时拥有少将军衔

-

2025-07-29 07:40:39

-

- 回忆杀!那些年香港经典赌片,周润发周星驰刘德华

-

2025-07-29 07:38:24

-

- 《大宅门》你根本不知,白玉芬是如何让公公对杨九红放手的

-

2025-07-29 07:36:09

-

- 台湾往事:民进党是如何崛起,并成为台湾第一大党的?

-

2025-07-29 07:33:54

-

- 黄道十二宫其实不止十二个星座,副位星座也有机会成为黄金圣斗士

-

2025-07-29 07:31:39

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历