文史 | 顾随:一灯燃千百灯

文史 | 顾随:一灯燃千百灯

1897年2月11日,河北省南部的清河县坝营集一户殷实之家,诞生了一位男孩。他就是后来享誉杏坛又倾心创作的顾随。他原名顾宝随,后改名顾随,字羡季,别号苦水,晚年号“驼庵”。

出自其下的门生,有日后成为大家的叶嘉莹、周汝昌等。在弟子叶嘉莹看来,顾随平生最大成就不在著述,而在古典文学的讲授方面。

一灯燃起

顾随祖父是当地的秀才,曾几次进城赶考,想中个举人,光耀门第,但都事与愿违,名落孙山,遂把中举的希望寄托在儿子(也就是顾随父亲)的身上,顾随的父亲虽然勤奋刻苦,娴于八股,但不久,科举取消了。中举这条路也就中断了。

顾随出生在远离都市的乡下,祖父、父亲从事的是农业与商业,但这个家庭读书氛围十分浓厚,作为家中长子,甫一出生,他的身上就承担着长辈想通过读书出人头地的愿望。

祖父疼爱家中长孙,但在学习上要求十分严格。所讲授的四书五经、诸子百家及唐宋八大家文章等都必须熟读成诵,一天中,早晨、上午、下午不能离开学堂。顾随后来能成为学术大家,与这段时间的苦学密切相关。

顾随祖父严格,其父亲却十分开明。那时候,小说不登大雅之堂,读书人往往不屑一顾。但顾随父亲却喜读小说,也允许儿子读。顾随因此十岁前读了大量的古典小说。苦读四书五经,当然打下了坚实的国学功底,但那古奥生涩的词句,沉闷严肃的内容,对一个孩子的灵气与悟性往往构成一种不易察觉的伤害。而语言生动、情节活泼的小说能起到很好的调剂作用。受到父亲的影响,顾随养成了爱读小说的嗜好,甚至在15岁时萌发了当小说家的念头。成年后虽然拿起了教鞭,但顾随还是挤出时间创作了几篇优秀小说。

也许是常年用心苦读的缘故,也许是祖父与父亲的潜移默化、耳濡目染,顾随在阅读古典诗词时,显示了过人的理解力与感悟力。有一年的某段时间,母亲回娘家去了,父亲怕耽误儿子学习,没让年幼的顾随跟着一起去。白天读完四书五经,晚上父亲又为他讲颂古典诗歌。那晚读的是杜甫《题诸葛武侯祠》,读到“遗庙丹青落,空山草木长”时,顾随忽然觉得四周墙壁突然消逝,自己置身在一片荒山野岭中,那时候的顾随还从未见过真正的山,只朦朦胧胧在文字和图画中见识过所谓的山。顾随把这一奇妙的感受告诉父亲,父亲微笑不语,沉吟良久,这一刻,他知道自己的儿子是难得的读书种子,因为儿子诵书不是用口而是用心。全身心地浸入文字,读书当然能读出一番天地。

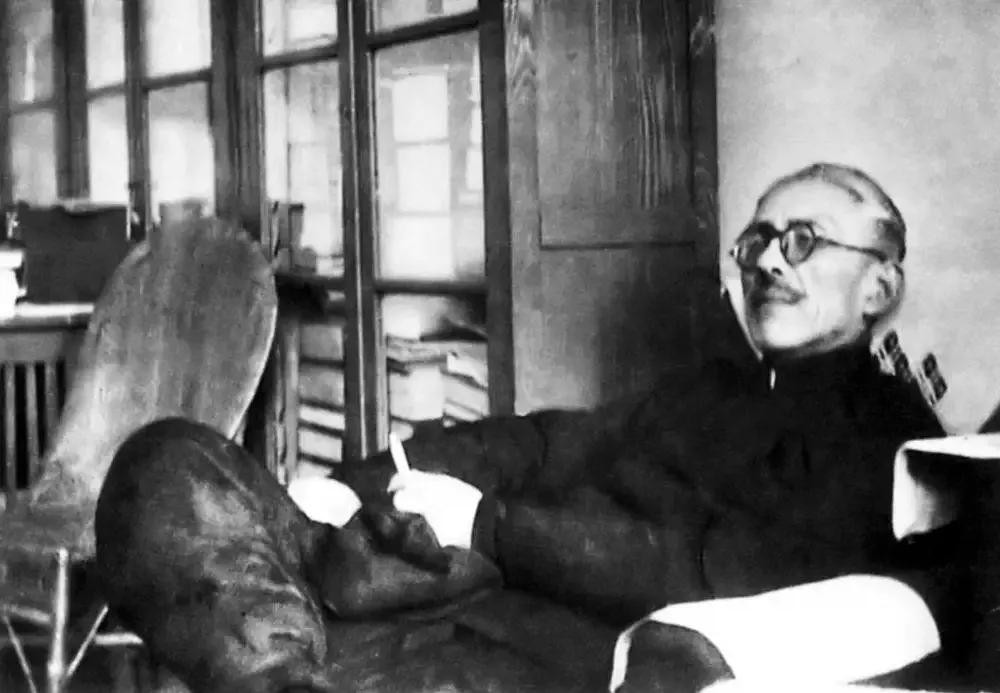

顾随在天津师范学院宿舍书房

1915年,父亲送顾随进京报考北京大学。先步行三天到山东德州,从那里坐火车赴北京。正是酷寒的隆冬季节,一天晚上,父子俩住宿在一家条件简陋的小旅店。顾随年轻,奔波了一天,倒头就睡了。父亲却冷得睡不着。窗户纸没糊严,冷风直往里灌,父亲担心儿子被冷风吹,就从店家那要来浆糊和纸,花了小半夜,把窗户糊严实。顾随一夜安眠,父亲却是一宿未合眼。

有一年因为闹土匪,顾随不能出外工作,就在家读闲书,没事时和孩子们打打闹闹,有些长辈看不惯,批评他越长越没出息了。可父亲却替儿子辩护,说:“读书的人,总要有二三分呆气,才能得到好处。聪明外露,千伶百俐的人,读书决不会有成。”

顾随结婚后,按当时的规矩,妻子只能呆在乡下侍奉公婆,顾随则长年孤身一人在外谋生。在辅仁大学教书时,一则授课任务重,二来饮食起居乏人照料,顾随身体越来越坏,竟染上咳血症。父亲获悉后,当机立断,顶着旧家庭的巨大压力,让儿媳带着孙女去北平和儿子团聚。在妻子精心照料下,顾随的咳血症渐渐痊愈。

顾随妻子徐荫庭出生大户人家,略识文墨,贤惠温良,精女红,善烹饪。顾随在山东教书时,曾把对妻子的深爱填入词中,如《八声甘州》:

嫩朝阳一抹上窗纱,依然旧书斋。尽朝朝暮暮,风风雨雨,有甚情怀。记得君曾劝我,珍重瘦形骸。不怨吾衰甚,如此生涯。

底事年年轻别,只异乡情调,逐事堪哀。看两行樱树,指日便花开。好遗君二三花朵,佐晨妆、簪上翠鸾钗。算同我、赋诗携手,共度春来。

一家人在北平团圆后,徐荫庭夙夜操劳,精心料理丈夫的衣食起居,顾随这才得以全身心投入到教学与著述中。对妻子的付出,顾随心知肚明,多次对女儿们说:“我这一辈子做成的事,有一半是你娘给的,要是没有她,不用说做什么,恐怕人早就不行了!”1947年2月,顾随的弟子为庆贺老师五十岁生日,用墨绿松枝编了一个大大的“寿”字,顾随对弟子们说:“今年我们老夫妇二人的年龄加起来整是一百,还是用‘百寿’二字好。”此举显露了顾随对妻子的尊重与深爱。

师弟恩情逾骨肉

顾随1920年大学毕业后,即赴山东、青岛等地的中学任教,后经恩师沈尹默推荐,在燕京、辅仁等大学授课。解放后,他本可以从事研究工作,但还是选择去天津师院做教师,理由是:“我离不开学生。”

顾随学问好,口才好,甫一登上讲台就受学生欢迎。

一天上课,顾随偶然在班上谈及宗教问题,说:“宗教中的‘神’是信仰对象的虚拟物。——这定义未免太累赘。”学生问:“老师有信仰吗?”顾随答:“正在徘徊歧路。你们有信仰吗?”有学生答:“无。”也有学生说:“老师便是我们的信仰。”顾随笑了:“还到不了这个高度。”尽管学生的话未免夸张,但得到学生的认可,顾随还是打心眼里高兴的。

在顾随,教书不仅是一种职业,也是一种寄托;学生不仅是门生,也是朋友:“若我辈与女中二三子,岂止师生关系而已?共患难,同哀乐,直友人耳,且求之于友而不可数得也!”

在恩师沈尹默的推荐下,顾随在教了多年的中学后首次站上大学讲台。为了在新环境下尽快立足,顾随下了苦功。他对子女说:“我在大学里教书,没当过助教,一进门就是讲师,这全是靠了老师的力量,所以进了大学,不用说别的,为了不给老师丢脸,我也得好好卖力气!”说到这里,旁边的妻子插话道:“你要不是因为‘卖力气’,哪里至于累得吐血!”可见,为了把书教好,顾随真是拼了命。

备课,焚膏继晷;讲解,旁征博引;批改作业则一丝不苟。学生的每份作业都有评语,且绝不雷同。叶嘉莹是顾随最得意的学生之一,她一直保存着学生时代的作业,那上面老师批改的手泽凝聚着老师的心血与热望。

如叶嘉莹《鹧鸪天》末句:“几点流萤上树飞。”顾随将“上”改为“绕”,并注明:“上字太猛,与萤不称,故易之。”《春游杂咏》中“年年空送夕阳归”,顾随将“年年”改为“晚来”,并说明,“年年”与“夕阳”冲突。《寒假读诗偶得》“诗人原写世人情”一句,则被改为“眼前景物世间情”。对于老师的批改,叶嘉莹说:“一般来说,先生对我之习作改动的地方并不多,但虽然即使只是一二字的更易,却往往可以给我极大的启发。先生对遣词用字的感受之敏锐,辨析之精微,可以说是对于学习任何文学体式之写作的人,都有极大的助益。”

作为老师,得叶嘉莹这样的英才而教之,顾随也是满心喜悦,忍不住在批改作业时大加鼓励:“作诗是诗,填词是词,谱曲是曲,青年清才如此,当善自护持。勉之,勉之。”

后来,叶嘉莹每当身处困境,心生倦怠时,想到老师的鼓励,便振作精神,在读书治学的路上奋力前行。

对于叶嘉莹这样的高徒,顾随当然有更高的期望,在给对方的信中,他明确表示不希望对方做一个“传法弟子”,而要求对方“别有开发”:

年来足下听不鲮讲文最勤,所得亦最多。然不佞却并不希望足下能为苦水传法弟子而已。假使苦水有法可传,则截至今日,凡所有法,足下已尽得之。此语在不佞为非夸,而对足下亦非过誉。不佞之望于足下者,在于不佞法外,别有开发,能自建树,成为南岳下之马祖;而不愿足下成为孔门之曾参也。

对另一位得意门生周汝昌,顾随也提出了同样的要求:

近词数章,笔意清新,尤为可喜。如此猛晋,真乃畏友,苦水遂不欲以一日之长自居矣。呵呵!禅宗古德曰:“见与师齐,减师半德;见过于师,方可承受。然哉,然哉!”

知徒莫若师,顾随知道,像叶嘉莹、周汝昌这样的大才,倘若固守师承,或许会浪费了他们的天赋。谈及诗歌创作的“创新与冒险”时,顾随说:“名父之子多不成,便因其脑中有其老子,而他老子脑中前无古人,故能不可一世。此岂非狂妄?然欲一艺成名必如此,否则承师法,只是屋下架屋。儒家讲立志,不可不有‘不可一世’‘前无古人’之志。”

顾随不让两位得意门生成为“传法弟子”,是希望他们能“见过于师”“一艺成名”。这显露了顾随宽广的胸怀,也表达了对两位高足的殷切希望。

“丈夫自有冲天志,不向如来行处行”,顾随喜欢这句诗,他认为,有出息的弟子就该有这样的“冲天志”。

叶嘉莹婚后随夫君南下谋职,顾随有诗相赠:

蓼辛荼苦觉芳甘,世味和禅比并参。

十载观生非梦幻,几人传法现优昙。

分明已见鹏起北,衰朽敢言吾道南。

此际泠然御风去,日明云暗过江潭。

那时候叶嘉莹新婚燕尔,尚未走上讲坛,但作为老师的顾随却预言一只鲲鹏即将展翅高飞了。叶嘉莹没有辜负老师的厚望,虽历经坎坷,却立足讲坛,传道授业,讲诗赏词,红遍华夏,验证了恩师的预见。

叶嘉莹赴台后,顾随担心她客居异地,生计无着,就写信给老友台静农,请他设法为弟子谋一份职业:“辅大校友叶嘉莹女士系中文系毕业生,学识写作在今日俱属不可多得,刻避地赴台,拟觅相当工作。吾兄久居该地,必能相机设法……。”

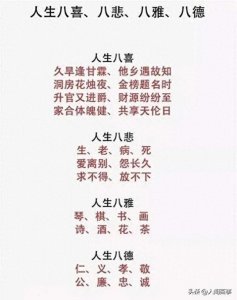

1943年顾随(前坐者)与学生合影,后排右二为叶嘉莹

学问上,倾其所有;生活上,倾囊相助。在他眼中,学生如同自己的孩子。早在山东教中学时,顾随就曾资助过一位家境清寒的学生,在致友人信中,他说:“曹君依我,如娇女依母。本来伊来海上,举目无亲,所恃者惟弟一人,自不能不更加眷顾。弟亦当洗心革命,去尽旧颓废心情,视此子如吾亲生。”

一位词人的作品中有这样的词句:“文字因缘逾骨肉,匡扶志业托讴吟,只应不负岁寒心。”叶嘉莹将之改为:“师弟恩情逾骨肉,匡扶志业托讴吟,只应不负岁寒心。”并用以形容顾随和学生之间关系。顾随和弟子没有血缘关系,但他关心弟子甚于子女,诚可谓:师弟恩情逾骨肉。

对学生,顾随有一片菩萨心肠,其诗词作品也显示出他的悲悯情怀。顾随曾为一位街头卜者填了一阙词:

是何人弄笛,惊旅客,使魂销。想身外茫茫,行来踽踽,深巷迢迢。尘嚣。渐随夜杳,但霏霏露湿敝缊袍。空际几声颤响,悲凉更甚炀箫。

难消。清泪如潮。空令我,酒频浇。有谁将命运,双肩担起,一手全操。徒劳。暗中摸索,奈千家闭户卧凉宵。试问一支笛子,甚时吹到明朝。

一部文学史,有几位诗人会因为一位卑微渺小的街头卜者而“清泪如潮”,而“酒频浇”?没有悲天悯人的胸怀,顾随怎会替一位卜者倾诉生活的不幸,抗议命运的不公?正如顾随弟子周汝昌感慨的那样,该有多大的胸怀,才会写出“试问一支笛子,甚时吹到明朝?”

在老北京,帮人送煤的“煤黑子”,身份低贱,日子艰难。顾随却为这些不幸者填了一阙词,倾注了他对“煤黑子”的深深的同情和极大的尊重:

策疲驴过市,貌黎黑,颜狰狞。倘月下相逢,真疑地狱,忽见幽灵。风生。黯尘扑面,者风尘不算太无情。白尽星星双鬓,旁人只道青青。

豪英。百炼苦修行。死去任无名。有衷心一颗,何曾灿烂,只会怦怦。堪憎。破衫裹住,似暗纱笼罩夜深灯。我便为君倾倒,从今敢怨飘零。

字里行间流露出顾随对底层人的同情与关心,对那个“真疑地狱”的黑暗社会的憎恨与抨击,让人想起杜甫的名句:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

顾随执教数十年,就是要把文明的“火种”播入学生的心田,就是要以理想之“光”,引导学生不断前行。顾随虽为一介书生,心里有大爱,胸中有大志,前者是他半生任教的动力;后者是他数年育人的目标。

顾随在培养了一个又一个的英才的同时,也书写了属于自己的灿烂篇章。

一波才动万波随

在弟子叶嘉莹看来,顾随平生最大成就不在著述,而在古典文学的讲授方面。叶嘉莹说,顾随讲授诗歌,以感发为主,全凭神行,一空依傍:“旁征博引,兴会淋漓,触绪发挥,皆具妙义,可以予听者极深之感受与启迪。”顾随喜欢元遗山两句诗:“奇外无奇更出奇,一波才动万波随。”而顾随讲课,联想丰富,比喻生动,有类如此。

正如叶嘉莹所说,顾随讲诗特别注重“感发”。顾随认为,“诗可以兴”的“兴”,就是感发。他说:“吾人读诗只解字面固然不可,而要千载之下的人能体会千载而上之人的诗心。然而这也还不够,必须要从此中有生发。”顾随强调:“天下万事如果没有生发早已经灭亡。”且生发是互相的:“可以说吾人的心帮助古人的作品有所生发,也可以说古人的作品帮助吾人的心有所生发。这就是互为因缘。”顾随还进一步解释到,不了解古人是辜负古人,只了解古人是辜负自己,所以,必须在了解之后还有一番生发。

叶嘉莹回忆说,顾随授课时常把学文与学道、作诗与做人相提并论,所以:“凡是从先生受业的学生往往不仅在学文作诗方面可以得到很大的启发,而且在立身为人方面也可以得到很大的激励。”

诚,是做人的根本。顾随曾在课堂上多次谈及这一根本。1948年8月14日,在一次讲座中,顾随强调了有一颗诗心的重要:“诸君不要以为诗心只是诗人们自己的事,与非诗人无干;亦不可以为诗心只是作诗用得着,不作诗时便可抛掉:苟其如此,大错,大错。诗心的健康,关系诗人作品的健康,亦即关系整个民族与全人类的健康;一个民族的诗心不健康,一个民族的衰弱灭亡随之;全人类的诗心不健康,全人类的毁灭亦即为期不远。我只要说:我们虽不识一个字,不能吟一句诗,也要保持及长养一颗健康的诗心。”

叶嘉莹曾说,听了顾随的课,学生不仅增长了知识与学问,而且能在品格、情操、心灵方面多有提升。

确实如此。一次,带领学生们欣赏了《关雎》《桃夭》之后,顾随特别强调了“爱”之重要性,说:“近人常说结婚是爱的坟墓。此话不然,真是一言误尽苍生。彼等以为结婚是爱的最高潮,也不然。”接着,顾随表明了自己对爱的看法:“结婚的爱是新的萌芽,也许不再继长增高,也许不再生枝干,但只一日不死,便会结出好的果实来。故《桃夭》之‘其叶蓁蓁’是真好。”顾随进一步解释说,爱有多种:“爱,不只男女之爱,耶稣基督说天地若没有爱,便没有天地;人类若没有爱,便没有人类。天没有爱,不能有日月;地没有爱,不能有水土。最高的爱便是良心的爱与亲子的爱。”

这是一堂《诗经》课,也是一堂“爱”之课。

讲授陶渊明诗歌时,顾随一方面肯定了陶诗“不弃世而弃世,不世弃而世弃”“人而见道,有自得之趣”,另一方面,对陶诗也做了委婉的批评。顾随说,人的七情六欲升华后,可成为反抗精神,反抗能引起社会的改革与改进,而中国诗,包括陶渊明诗,“只是到世弃、弃世而已,这样与己无益、与世无用。”而中国的不少诗人,包括陶渊明,往往“空令姓字喧时辈,不救饥寒趋路傍”。故,陶诗,虽见道、自得,却缺少挑战精神。顾随以鲁迅和陶渊明相比,说:“鲁迅先生则不然,有此种反抗精神,不论何人皆可反抗,猫子、狗子也饶不过。鲁迅先生虽看不起诗人,而鲁迅先生实是诗人。”

顾随这番话,点出了陶诗短处,更是激励学生要有反抗精神,为社会的改革与改进贡献一份力量。

顾随不仅是深受学生喜欢与爱戴的老师,也是杰出的诗人、词人与书法家。他有此成就不能不归功他的人格与风骨。叶嘉莹五古《题季师手写诗稿册子》,对此有详尽的说明:“旧瓶入新酒,出语雄且杰。以此战诗坛,何止黄陈敌。小楷更工妙,直与晋唐接。气溢乌丝阑,卓罂见风骨。人向字中看,诗从心底出。淡宕风中兰,清严雪中柏。挥洒既多姿,盘旋尤有力。小语近人情,端厚如彭泽。诲人亦谆谆,虽劳无倦色。”

顾随做人,“淡宕风中兰,清严雪中柏”,其诗文,方“出语雄且杰”,其书法,方“气溢乌丝阑,卓茵见风骨”。

顾随教了半辈子书,对教书的甘苦深有体会,也积累了丰富的教学经验,当弟子也开始走上讲坛后,顾随会毫无保留地把“独得之秘”传授给弟子。在给弟子刘在昭的信中,顾随说:

教书实在不容易,俗语有云,教书的得要说书的嘴、巡警的腿,此语大有味。讲书是得站着,而且最好不要动。走来走去,学生的眼睛也跟着晃来晃去,精神不易集中。师迩来衰老,往往偷懒,低着头只顾讲下去——这是错的。做先生的总得眼光笼罩住学生,所以说要熟,不可句句看着讲。书该拿在手里,离得远些,眼睛照顾着听讲的人。

除了循循善诱的“技”的引导,也有语重心长的“道”的教诲:“不惭愧地说我们在这里总有一些光,即令不是月亮,也总是一点萤火,如果连这一点光也没有,岂不漆黑了?”

《维摩诘经》有一段话:“有法门名无尽灯,汝等当学。无尽灯者,譬如一灯燃百千灯,冥者皆明,明终不尽。”作为一代名师,顾随正是这种“无尽灯”,数十年立足讲坛,教书育人,桃李遍天下,“一灯燃百千灯”,让“冥者皆明,明终不尽”。

来源:各界杂志2021年第7期

作者:魏邦良

-

- 明清十大奇案:一对普通夫妻吵架引发杀妻疑案,竟惊动了皇帝

-

2025-08-13 12:14:57

-

- 十五本评分逆袭的高口碑小说,书荒不容错过,让你看完回味无穷!

-

2025-08-13 12:12:41

-

- 冯如--「中国航空之父」中国第一位飞机设计师

-

2025-08-13 12:10:25

-

- 北京锁龙井之谜:深不见底的诡异铁链和恐怖啸声,真相如何?

-

2025-08-13 12:08:09

-

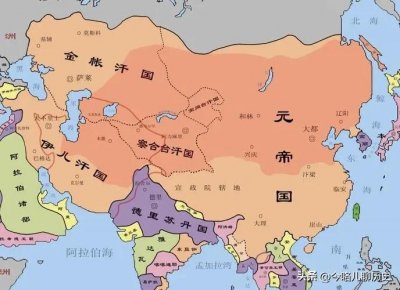

- 五分钟读懂《窝阔台汗国》大蒙古国四大汗国之一

-

2025-08-13 12:05:52

-

- 钢琴一般多少钱一台?

-

2025-08-12 22:12:10

-

- 董力:从击剑赛场到甜蜜家庭,情人节官宣背后的 5 年幸福

-

2025-08-12 22:09:54

-

- 95式突击步枪

-

2025-08-12 22:07:38

-

- 中国人民解放军航天员大队名单(16人)及资料照片

-

2025-08-12 22:05:22

-

- 王音棋:中国内地优秀女主持人

-

2025-08-12 22:03:07

-

- 天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往,解读人性的天机

-

2025-08-12 22:00:51

-

- 三生三世:东华帝君真实身份揭秘,比夜华还要牛,白凤九实属高攀

-

2025-08-12 21:58:36

-

- 人生八喜、八悲、八雅、八德你知道多少?

-

2025-08-12 21:56:21

-

- 前世今生这种说法真的存在吗

-

2025-08-12 21:54:06

-

- 免费开放的中国三大教堂之一 洪家楼天主教堂,婚纱摄影打卡地标

-

2025-08-12 21:51:51

-

- 留守妇女自述(五):分手前的沉沦

-

2025-08-12 21:49:36

-

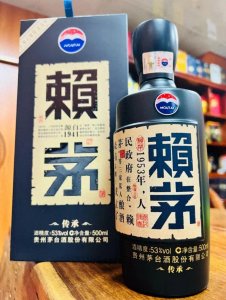

- 赖茅酒系列——你了解多少呢?

-

2025-08-12 21:47:21

-

- 虎牙是什么?

-

2025-08-12 21:45:06

-

- 超萌超可爱的龙凤胎,看完心都融化了

-

2025-08-12 21:42:50

-

- 阿迪达斯NMD鞋为何这么火?

-

2025-08-12 21:40:35

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历