中国422位皇帝第12位-汉宣帝刘询

中国422位皇帝第12位-汉宣帝刘询

汉宣帝刘询:从囚徒到中兴之主的治世传奇

在西汉王朝的历史长河中,汉宣帝刘询(前 91 年 — 前 48 年)的人生轨迹堪称传奇。他出身皇室却深陷囹圄,历经民间疾苦后意外登基,最终以卓越的政治智慧开创 “孝宣之治”,将西汉推向鼎盛。这位兼具传奇色彩与务实精神的帝王,以其独特的统治哲学深刻影响了汉朝的命运,其治国方略至今仍被视为古代帝王的典范。

一、跌宕起伏的早年:从襁褓囚徒到市井布衣

刘询的出生便笼罩在政治风暴的阴影中。征和二年(前 91 年),汉武帝晚年的巫蛊之祸爆发,其祖父戾太子刘据遭诬陷自杀,全家被诛。尚在襁褓中的刘询被投入郡邸狱,成为这场悲剧的无辜受害者。廷尉监邴吉怜悯其身世,暗中安排女囚胡祖、郭征卿哺育照料,甚至自掏俸禄为其购置衣食。这段经历虽充满苦难,却为刘询埋下了体恤民情、重视吏治的种子。

图片来源于AI

后元二年(前 87 年),汉武帝病重,有方士称长安监狱有 “天子气”。武帝下令处决所有囚犯,邴吉以 “皇曾孙在” 为由紧闭狱门抗旨,刘询再次死里逃生。获释后,他被送往祖母史良娣家族抚养,后被汉武帝遗诏收养于掖庭,恢复宗室身份。但真正塑造其性格的,是他在民间度过的十余年时光。

少年时期,刘询遍游长安诸陵、三辅之地,深入市井了解民生疾苦。他研习儒家经典,却也喜好游侠斗鸡,熟悉基层社会的复杂生态。这段经历使他既具备儒家治国的理想,又深谙民间真实需求,为其日后推行务实政策奠定了基础。成年后,刘询娶掖庭令张贺之女许平君为妻,生子刘奭(即汉元帝),在平凡生活中度过了一段相对安定的时光。

图片来源于AI

二、隐忍与权谋:从傀儡到集权帝王

元平元年(前 74 年),汉昭帝驾崩,昌邑王刘贺因荒淫无道被废黜。霍光选中 “操行节俭,仁慈爱人” 的刘询为帝。面对霍氏家族盘根错节的势力,刘询展现出惊人的政治智慧:他表面上对霍光极度尊崇,甚至在霍光提议归政时坚辞不受,继续委以重任;同时暗中积蓄力量,逐步削弱霍氏权力。地节二年(前 68 年)霍光病逝后,刘询开始亲政,解除霍氏子弟兵权,调任其亲信至虚职,最终以谋反罪诛杀霍禹、霍云等核心成员,废黜霍成君皇后,彻底清除霍氏集团。这一系列举措既避免了霍光专权的延续,又维护了政局稳定,展现了其隐忍与果决并存的治国风格。

三、盛世中兴:文治武功的全面突破

刘询在位期间(前 74 年 — 前 48 年),通过一系列改革将西汉推向鼎盛,史称 “孝宣之治”。其统治涵盖政治、经济、军事、文化等多个领域,形成了一套完整的治国体系。

政治:霸王道杂之,澄清吏治

刘询深知吏治败坏是西汉中期的痼疾,因此将整顿官僚体系作为首要任务。他推行 “循吏” 政策,提拔黄霸、王成等政绩卓著的地方官员,严惩贪腐,废除汉武帝时期的酷吏传统。同时,他建立严格的考核制度,要求官员 “明察秋毫,信赏必罚”,并通过派遣使者巡行天下,直接了解民情与吏治得失。这些措施使西汉官场风气为之一新,百姓称颂 “吏称其职,民安其业”。值得注意的是,刘询虽尊儒重教,但并未独尊儒术,而是秉持 “霸王道杂之” 的理念,将儒家的仁政与法家的严苛结合,形成了独特的统治哲学。

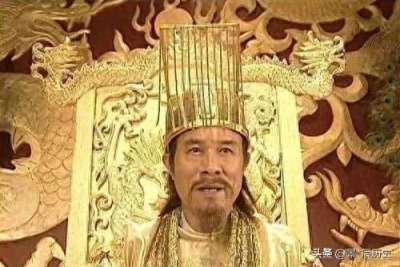

图片来源于AI

经济:休养生息,制度创新

刘询延续了文景时期的 “休养生息” 政策,多次减免田租、算赋,开放公田给无地贫民耕种。他采纳大司农耿寿昌的建议,设立常平仓制度,丰年收购余粮,灾年平价抛售,有效稳定了粮价,保障了民生。此外,他鼓励农桑,推广先进农具,使西汉经济在经历武帝时期的消耗后得以恢复,人口增长至 5000 余万,国库充盈。这些举措不仅缓解了社会矛盾,也为军事扩张奠定了物质基础。

军事:战略扩张与边疆治理

刘询继承了汉武帝的扩张政策,但更注重战略实效。本始二年(前 72 年),他联合乌孙国大败匈奴,迫使匈奴元气大伤。神爵二年(前 60 年),匈奴日逐王归降,西域都护府设立,标志着汉朝正式掌控西域。此后,他通过 “以夷制夷” 策略,分化匈奴势力,最终促成呼韩邪单于称臣内附。同时,他平定西羌叛乱,设立金城属国安置降羌,巩固了西北边疆的稳定。这些军事与外交成就使汉朝疆域达 2560 万平方公里(含西域),确立了 “汉家制度” 的国际地位。

图片来源于AI

文化:尊儒重教,学术繁荣

刘询虽未独尊儒术,但十分重视儒家文化的传播。他在长安设立太学,推广《诗经》《尚书》等经典,并亲自参与学术讨论。甘露三年(前 51 年),他主持召开石渠阁会议,召集儒生辩论五经异同,推动了儒学的官方化与系统化。此外,他鼓励民间藏书,支持文学创作,使西汉文化在宣帝时期呈现繁荣景象。这一时期的文学、史学与艺术均取得重要成就,为后世留下了宝贵遗产。

四、功过争议:盛世背后的隐忧

尽管刘询的统治被视为西汉巅峰,但后世对其评价亦存在争议。

功绩方面:他扭转了武帝后期的社会危机,实现了 “吏安其官,民乐其业” 的繁荣局面;通过军事与外交手段确立了汉朝对西域的统治,奠定了 “汉家制度” 的基础;其治国理念 “霸王道杂之” 为后世帝王提供了重要借鉴。

争议之处:他晚年过度依赖宦官石显,为西汉后期宦官专权埋下隐患;对匈奴的怀柔政策虽避免了战争,但未能彻底消除边患;其子汉元帝继位后推行纯儒政策,导致西汉由盛转衰,这也被部分学者归咎于刘询未能培养出合格的继承人。此外,他在经济上的某些政策(如卖官鬻爵)虽缓解了财政压力,却加剧了吏治腐败,成为后世诟病的焦点。

五、历史地位:被低估的盛世明君

刘询的历史地位长期被汉武帝的光芒掩盖,但他的实际成就不容忽视。他不仅恢复了武帝时期损耗的国力,更通过制度创新将西汉推向鼎盛。其统治时期,汉朝疆域、人口与经济均创历史新高,四夷宾服,文化繁荣。然而,他的知名度远不及汉武帝,这与他缺乏 “开疆拓土” 的开创性举措有关,也与后世史家对 “中兴之主” 的固有认知有关。吕思勉在《秦汉史》中评价:“帝虽有阅历,而无学问。故能理当时之务,而不能创远大之规。” 这一论断虽指出其局限性,却也肯定了他务实治国的能力。事实上,刘询的统治为西汉续命近百年,其政策对后世影响深远,堪称中国古代帝王中的 “务实派典范”。

图片来源于AI

结语:治世智慧的永恒启示

汉宣帝刘询的一生,是一部充满戏剧性的励志史诗。他从襁褓囚徒成长为盛世帝王,凭借的不仅是机遇,更是对民间疾苦的深刻理解与对政治权谋的精准把握。他的统治证明,真正的盛世不仅需要强大的武力,更需要清明的吏治、民生的改善与文化的包容。尽管其历史评价存在争议,但他无疑是西汉王朝承前启后的关键人物,其治国智慧至今仍值得借鉴。正如班固在《汉书》中所言:“孝宣之治,信赏必罚,综核名实,政事、文学、法理之士咸精其能,至于技巧、工匠、器械,自元、成间鲜能及之,亦足以知吏称其职,民安其业也。” 这段评价,正是对刘询治世功绩的最佳注脚。

图片来源于AI

-

- 历史上的今天!八路军百团大战的开启1940年8月20日

-

2025-09-18 20:55:51

-

- 31岁帅气总裁石晶,帅到让人心跳加速!至今仍单身,你敢信?

-

2025-09-18 20:53:36

-

- 世界最穷的十个国家,看完我很庆幸我生活在和平伟大的中国!

-

2025-09-18 20:51:21

-

- 神秘古国“楼兰”,千年不腐的楼兰“女尸”,为何会消失?

-

2025-09-18 20:49:02

-

- 吕蒙:夺取荆州的军事天才与暴病而亡的谜团

-

2025-09-18 20:46:43

-

- 李渊:从草根到皇帝“逆袭”之路

-

2025-09-18 20:44:26

-

- 走进北京建筑大学

-

2025-09-18 20:42:08

-

- 张柏芝:伤我最深的不是陈冠希,而是那个让我3年怀孕5次的男人

-

2025-09-18 20:39:53

-

- 黄晓明和新欢一起度假,杨颖发文嘲讽,内涵黄晓明是狗男人

-

2025-09-18 20:37:38

-

- 胡一天新剧首播无水花,演技受限戏路太窄,终究扛不起男主戏

-

2025-09-18 20:35:23

-

- 刚出炉就被抢光的面包!法式蒜香软欧包,好吃易做,包你爱上!

-

2025-09-18 20:33:08

-

- 每天跑步10公里、100俯卧撑、100深蹲,坚持30天身材变化有多大?

-

2025-09-18 20:30:53

-

- 李嘉诚:从贫困少年到商业巨头的传奇人生

-

2025-09-18 20:28:38

-

- 国民老公王思聪11任女友大盘点,醉了!

-

2025-09-18 20:26:23

-

- 53岁抗癌网红湘妹子去世!生前照片曝光,守寡19年,其姐姐命更苦

-

2025-09-18 20:24:08

-

- China Travel upgraded: China improves visa-free transit policy

-

2025-09-18 20:21:53

-

- 2007年,一级战斗英雄民政局受辱,一怒火烧民政局,无罪但需赔偿

-

2025-09-18 20:19:38

-

- 泰国38岁美女总理:英拉的侄女,长得不如姑姑,丈夫却能秒杀姑父

-

2025-09-18 20:17:23

-

- 守望者被叫停,连一部反腐电视剧都不敢直视,我们还能期待什么?

-

2025-09-18 20:15:09

-

- 面点师分享家庭版胡萝卜肉包做法,酱香松软,做包子技巧很详细

-

2025-09-18 20:12:54

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历