西凉军团 纵横天下的铁骑先锋

西凉军团 纵横天下的铁骑先锋

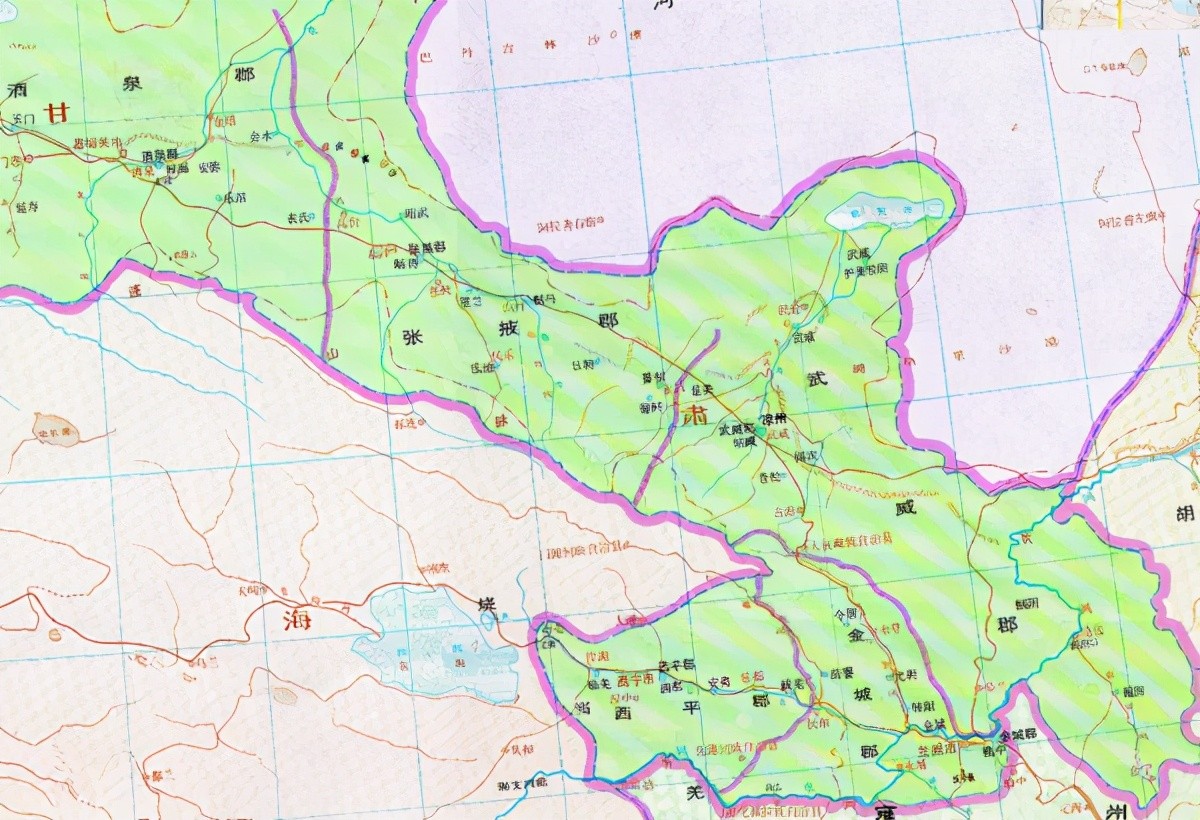

凉州自古就是兵家极其重视之地,翻过乌鞘岭进入古浪峡到凉州就是一马平川,凉州东临宁夏,南通青海,西通西域,北接蒙古,素有“通一线于广漠,控五郡之咽喉”重地之称。凉州是汉末三国军事化程度最高、军事实力最强的地区之一,素有“凉州大马,纵横天下!凉州群雄,横刀立马!”有诗赞曰:““三国似梦天下乱,自在飞花逐流水;一缕香魂随风逝,凉州铁骑入京都。”这里所说的“凉州铁骑”指的就是“凉州军团”。

东汉末年,天下大乱;宦官专权,诸侯割据;战祸连连,民不聊生。西凉地处西北,也就是以今天甘肃武威为中心的广大地区,“西凉军团”又称“西凉铁骑”。主要有两支,一支是凉州军阀董卓的凉州政府军,董卓死后由部将李傕、郭汜率领。另一支是马腾、韩遂的凉州起义军,后马超继任西凉军首领,部将马岱、马休、马铁也是赫赫有名。以“大漠豪侠”董卓为代表的凉州铁骑,也是相当彪悍,尽管联军的兵力是董卓的好几倍,但各路讨董联军将领谁也不敢进攻。凉州铁骑,勇猛无比,以一当十。董卓之后,李傕、郭汜接过这支部队,面对同样以骁勇著称的吕布军队,凉州铁骑仅用了十天就攻取长安,后来西凉铁骑同样屡战屡胜,击退敌人。

最为厉害的就是以马超为首的西凉铁骑了,攻击力极强,是乱世三国中的一支王牌部队,几乎是战无不胜。看过三国演义的人都知道“西凉马超”,马超、马超,马上超人,马超是西凉铁骑最卓越的领袖人物。“凉州铁骑”原为马腾、韩遂的凉州起义军,后马超继任西凉军首领接管了这支部队。凉州地处汉、羌边界,民风剽悍,悍不畏死,战力惊人。自古陇右出精骑,《史纪》四十三作《凉州大马歌》:“凉州大马,横行天下。凉州鸱苕,寇贼消。鸱苕翩翩,怖杀人。”据说秦始皇得之,便扫平六国。唐太宗得之,便虎视天下。西凉铁骑的作战是方式是古罗马军团和东汉初期的凉州铁骑完美的结合,兼具了两者的优秀特质,作战彪悍、凶狠、尤其适合沙漠、戈壁的长途持久奔袭作战,这也与凉州人的特质和大宛马的耐力,从凉州东汉雷台汉墓出土的凉州铁骑方阵看,也确实如此。

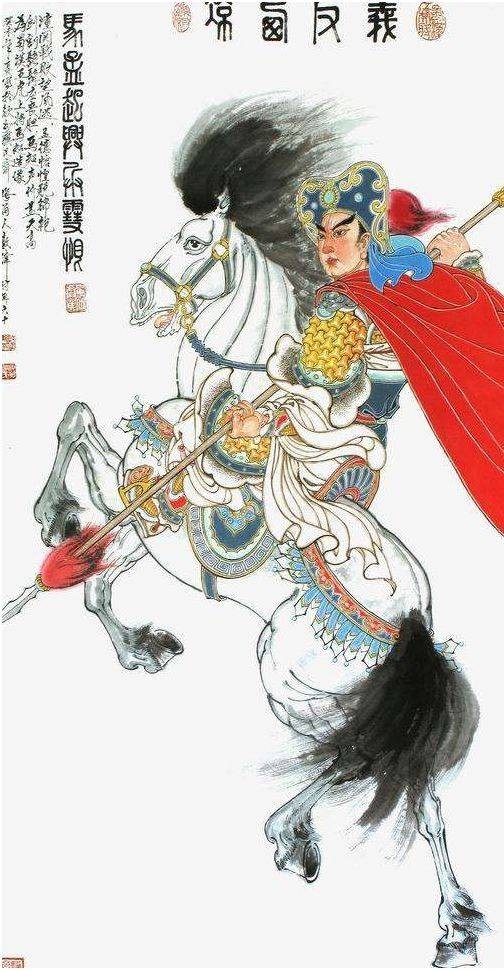

马超字孟起,三国西凉(今武威)人, 别称“锦马超”、号称“锦袍将军”,“锦”是漂亮的意思,马超穿戴很讲究,总是白衣白甲,而且面如冠玉,唇若抹朱,眼似流星,虎体猿臂,彪腹狼腰,黑马银枪,银甲白袍,长相出众,身材健壮,武艺高超,所以人称“西凉公子”、“锦绣马超”。马超出生于东汉末年豪门望族,其祖母为羌族。马超的祖父是凉州姑臧的马肃(据说是古罗马人后裔),而马肃是东汉初年开国重臣伏波将军马援的后人。

刘备入蜀后马超投奔刘备,并为刘备作前驱进入成都。刘备称汉中王后拜马超为左将军,公元221年刘备称帝,马超为骠骑将军,斄乡侯。

与关羽、张飞、赵云、黄忠并称为五虎上将,封谥威侯,神威天将军。公元222年,马超病逝,终年47岁。

汉初匈奴人之所以小觑汉朝,就是藐视汉帝国没有良驹骏马。早在春秋战国时期,焉支山一带就是一处天然的草场,羌、氐、月氏、匈奴,以及后来的突厥、回鹘、藏等都曾先后在这里繁衍生息。公元前177年至前174年,匈奴控制河西走廊,截断汉朝和西域的联系,迫使月氏西迁,焉支山及其毗邻的大草原成为匈奴人的牧地,河西走廊归入大汉版图之后,焉支山脚下的山丹军马场为汉帝国所全面控制。匈奴人诚惶诚恐,恋恋不舍地离开了河西走廊上这块水草丰美的好地方,并且吟唱出了那首流传千古的歌谣“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我妇女无颜色”。骑兵不仅需要精兵强将,更需要能够日行千里,夜走八百,来如风,去无踪,冲锋陷阵的战马。河西走廊本身就生产战马,并且接近以产良驹闻名的大宛和蒙古。

马在三国时期已经成为重要作战力量,骑兵以其速度和装备成为决定战争胜败的最重要因素之一,而当地以游牧为主的羌族人因善于骑射成为强悍的军事力量,也正是在西凉这样的尚武之乡,诞生了善战的西凉铁骑。西凉铁骑的马匹是大宛马,也有蒙古马、羌马,更有众多的杂交马。这些马匹就放牧于焉支山下(今山丹军马场)。战场战机稍纵即逝,有了快马,就可先下手为强,西凉铁骑是一支骑兵劲旅,快速部队。西凉铁骑相当于现在的机械化部队,论行军相当于装甲车、直升机,论作战似坦克部队,横冲直撞,所向披靡。这支劲旅以其迅捷的进军速度和极具攻击性的作战能力,常常让对手措手不及,让强敌望而生畏。

西凉马超的部队,大半都是西凉人,兼有游牧民族血统,彪悍力猛,武艺高强,所以人们常常称他们为“西凉铁骑”。军马在古代战争中充当了非常重要的角色,快如闪电的精锐骑兵可以长途奔袭,可以声东击西,可以出其不意,攻其不备。马超先祖是大名鼎鼎的汉朝伏波将军马援,世代为西凉豪强——据说马超部队结合自身野战的特点还从建制到战法吸纳了罗马军团的长处。

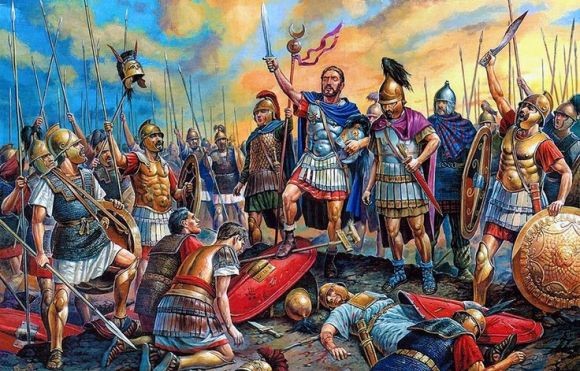

西汉时一支6000人的罗马军团在汉匈战争中匈奴军战败,被汉军俘获,这支善使“鱼鳞阵”的军队也被汉朝安抚到骊靬(今永昌)境内,并和当地军民融合,尽管自罗马军团降汉之后不断融合变迁,但是他们骨子里的东西依然健在。直到三国之际,仍有其独特的战法,马超的西凉铁骑融入了古罗马军团的编制和战法,西凉铁骑与中原军队编制和战法迥然不同,西凉马超兵团是步兵与骑兵相结合,是中国历史上第一支罗马军团建制的技术型部队。

首先是军阵不同,前军是密集的盾牌兵,盾牌的强度和重量都远超一般军队,这种盾牌高度达到1.7米,宽度80公分,除了前进的时候,兵士基本都是把盾牌立在地上用作防御。步兵擅长使用脱手长矛,这种脱手飞镖实际上也是脱胎于古罗马的投枪,士兵携带用于投掷的众多长矛,左手持盾,右手投掷长矛,一边防护,一边进攻,密不透风,杀伤力强。骑兵则全副武装,骑士手持长矛,骑着善于奔袭的大宛马长驱直入,如入无人之境。在体制编制方面,西凉马超军队的编制也是典型的军团化,一部约5000名战士,这和罗马军团的编制相符。这样的军阵,正是古罗马使用极为广泛的希腊密集军阵。当年渭南之战马、韩联军总人数在7—8万之间,也与历史比较相符。

“麹义先登”的典故可以反映西凉军团的厉害,献帝初平二年(公元191年),凉州人麹义精通羌人战法,统领凉州铁骑,汉末来到中原成为韩馥部将,后与韩馥反目成仇,是年七月背叛,韩馥派兵征讨,被麹义打败。麹义投靠袁绍,使得袁绍的实力得到了极大的增强,如虎添翼。“绍令麹义以八百兵为先登,强弩千张夹承之,绍自以步兵数万结阵於后。义久在凉州,晓习羌斗,兵皆骁锐。” 界桥之战,这八百“先登之士”在袁绍大将麹义率领下竟然击败公孙瓒的“万余”骑,其中还包括精锐的“白马义从”! “瓒见其兵少,便放骑欲陵陷之。义兵皆伏楯下不动,未至数十步,乃同时俱起,扬尘大叫,直前冲突,强弩雷发,所中必倒”,史书中写很明白,这八百人“晓习羌斗”,也就是熟悉“骑斗”,在公孙瓒骑兵冲来时他们躲在盾牌之下,“未至数十步”时一起冲出,用“强弩”射垮了公孙瓒纵横北地的“控弦”。麹义这支骁勇善战的凉州军团也在不久之后袁绍夺取河北地区的战争中发挥了巨大的作用。袁绍命麹义继续在冀州各地进行骚扰,继续对韩馥施加压力,打乱韩馥的兵力部署,袁绍随后占据冀州。

诗人杨炯在《从军行》中写道“烽火照西京,心中自不平。牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。雪暗凋旗画,风多杂鼓声。宁为百夫长,胜作一书生。”西凉马超从小继承了其父马腾的羌族血统,能以区区弱冠之龄,助族人荡平西凉边陲之地。初平三年,马超随父东征董卓,率铁骑一夜奔袭八百里,直逼长安城下。曹操赤壁战败,马超、韩遂势力渐侵关中,“西凉军马,个大腿长”,据《魏略》记载曹军感叹:“关西军精锐,习用长矛,没有精选的前锋,是挡不住关西兵。”可以看出“西凉铁骑”应该是惯于使用长矛的精锐骑兵,铁甲骑兵,长矛大枪,曹军见之无不退避三舍,曹操经常嘱咐他们:“关西兵精悍,坚壁勿与战。”,

“西凉铁骑”的威名,来自于对曹魏全国的对抗,据《山阳公载记》上说,渭水之战时,曹操就曾说过这样的话来:“马儿不死,吾无葬地也”,实在是对马超及其所统领的部西凉军团深感惧怕。曹操与马超、韩遂大战,曹战败,于乱军中逃窜。有人喊:长胡子的是曹操!曹操挥剑就把胡子割掉。又有人喊:穿红袍子的是曹操!曹操就把红袍脱了扔掉。“割须弃袍”这一狼狈的成语由此而来。若非许褚相救,一代枭雄定当被西凉马超刺死。马超凭借西凉铁骑的威猛,与曹操六战渭水,杀的曹操割须弃袍,狼狈逃窜,可见西凉铁骑战斗力之强悍。这直接造成了曹军中流行起了“恐马症”,都传说马超军的长矛阵无坚不摧!重甲难防,马快枪长。及早远避,不敢招惹。

《三国志•蜀书六•关张马黄赵传第六》载:“先主遣人迎超,超将兵径到城下。城中震怖,璋即稽首,以超为平西将军,督临沮,为前都亭侯。”“西凉铁骑”的最大威风,也可能就是上面所说的,当大军兵临界益州城下时,惊得满城震恐,因而就早早地投降了。西凉马超的以一州之地对抗曹魏,足以说明“西凉铁骑” 的威力。刘备真正有实力入川自立地盘的决定因素就是得了西凉马超和西凉军团。这支周身精钢铁甲的西凉铁骑,攻击力不俗,防御力更是强悍之极。后来“西凉铁骑”成为蜀国最具有攻击力的骑兵部队,五虎上将马超率领下的这支重甲骑兵,屡建奇功,令敌人闻风丧胆。而后来蜀国建立之后,也正是这支西凉兵团,一直把守着蜀国的边疆之地,使得外敌不敢侵犯。由此可见,西凉铁骑的战斗力是一流的,也是极其凶悍的。

西凉铁骑尽管骁勇善战,其军事力量足以碾压各路中原武装,但凉州属于偏远地区,入主中原后处处受到各路诸侯的打压,再者内部矛盾重重,意见不同,互不相让,纵使作战骁勇,没有得到中原普通民众的支持,也没有和中原各大势力密切配合,更没有一个统一的上层领导,再加上自身的严重缺陷,最终不能建立稳定的政权,西凉铁骑的首领马超投靠蜀汉之后也不得志,这支铁骑虽然骁勇,但只是昙花一现,成为汉末三国时一颗耀眼的流星。

-

- 1973年,那个轰动一时的“白卷英雄”张铁生,出狱之后怎样了?

-

2025-07-09 23:47:51

-

- 无人机新手包:一篇文章教你五分钟上手操作无人机

-

2025-07-09 23:45:36

-

- 朱时茂:家有9个亲兄妹,结婚43年却分居多年,儿子成为他的骄傲

-

2025-07-09 23:43:22

-

- 命以中国古剑之名,由水上飞机改装而来的二战日本最强战斗机紫电

-

2025-07-09 23:41:07

-

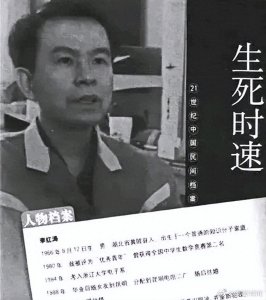

- “最牛死刑犯”李洪涛,三次被捕两次越狱,行刑前一天逆天改命!

-

2025-07-09 16:00:40

-

- 从小被称“万人嫌”的杨步伟:嫁小3岁民国奇才赵元任,生4朵金花

-

2025-07-09 15:58:25

-

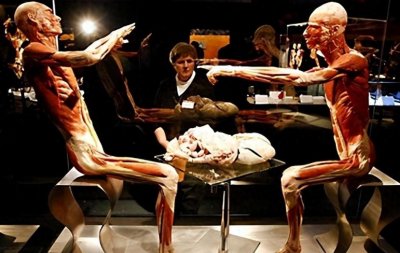

- 荷兰“重口味”博物馆,内部人体结构逼真,女生进去不敢看

-

2025-07-09 15:56:10

-

- 三国演义武将TOP100:绝世、一流和二三流武将里分别都有谁?

-

2025-07-09 15:53:55

-

- 尹恩惠脸垮老态无人要,因抄袭惹怒韩国民众,如今叫整容怪物

-

2025-07-09 15:51:40

-

- “打假斗士”饶毅,此生不入院士,中国科学院的院士选拔有内幕!

-

2025-07-09 15:49:25

-

- 有流量的闰土,会不会去卖猹?

-

2025-07-09 15:47:10

-

- 大唐刚直贤相宋璟

-

2025-07-09 15:44:56

-

- 安利一波墨宝非宝的小说

-

2025-07-09 15:42:41

-

- 好莱坞传奇女星莎莎·嘉宝 9段婚姻 1000多件钻石 1.5亿豪宅

-

2025-07-09 15:40:26

-

- 被判赔偿70万后,刘鑫最新回应惹众怒,网友:太不要脸了!

-

2025-07-09 15:38:11

-

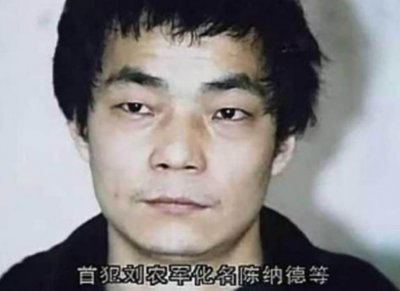

- “贼王”刘农军:曾考入警校,闭关钻研2年,一夜盗68件文物

-

2025-07-09 15:35:56

-

- 霍金第二任妻子:以第三者身份嫁给霍金,11年后离婚,得到几百万

-

2025-07-09 15:33:41

-

- 黑人皇后李陵容:相貌丑陋却赢得皇帝宠幸,靠儿子变成太上皇后

-

2025-07-09 15:31:26

-

- 25T型客车——国铁十年准高梦圆,昔日车底颜值担当(上)

-

2025-07-09 15:29:11

-

- 中国历史大事记。洪武之治

-

2025-07-09 15:26:56

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历