汉中古汉台何时才能摆脱这些“尴尬”的境地

汉中古汉台何时才能摆脱这些“尴尬”的境地

原标题:尴尬的古汉台——《东塔夜话》之五十一~手机摄影撰文:纪明

古汉台作为历史文化名城汉中最重要的历史遗迹,从来都是当地人的骄傲,何言尴尬?这话真的不假,古汉台不仅是一座历史博物馆,也是汉中境内3A级的旅游景区之一,她在汉中城的地位,虽不敢说相当于天安门在北京的地位,大抵也相当于故宫在北京的地位吧?不仅如此,就连汉中市的首善之区也是以“汉台”命名的。同样作为博物院馆,故宫不但要购买门票,还必须提前预约,而古汉台则只须实名制,在门口领票参观。

为古汉台标志建筑:望江楼

在初夏一个阳光灿烂的中午,也正是古汉台庭院中木绣球招蜂惹蝶的季节,我踱步来到早已熟悉的汉中市博物馆所在地——古汉台。古汉台如今的尴尬让人从一进大门便能强烈地感受到——汉中人都知道,这古汉台所以有一个“古”字,皆因这里曾经是2000多年前“楚汉战争”时代汉高祖刘邦被项羽封为汉中王时的王府;所以有一个“台”字,皆因有当年夯土七米而为台的根基存在。这一“古”一“台”展示的无不是悠远的历史沧桑。那么, 尴尬之说从何而来?

(图为院内巨大的皂角树)

近几十年,凡是参观、游览过古汉台的朋友都有一个疑问:进得大门,怎么迎面而来的不是通常所见的宽阔的庭院,而是一座十分突兀、令人局促、只能望其项背而又飞檐重叠的古楼的背面,而这古楼恰恰又遮挡住了游人急切要关注的所有观赏视线?游览古汉台,人们首先不是穿堂过院,而必须要从这叫作“望江楼”背面窄窄的两侧石梯攀援而上。你忽然会觉着:有汉一代开国皇帝当年的行宫咋就如此缺乏大气?就凭这点,您是不是感到,与英雄项羽的豪迈相比,这刘邦还真有些猥猥琐琐?实话告诉您,这样的尴尬与刘邦真是无关。刘邦当年在汉中时的建筑遗迹,据说早在南宋以前,甚至更远,已经在历史的风烟里荡然无存。南宋诗人张少愚曾有诗为证:“留此一坯土,犹是汉家基”,一个“犹”字虽作了肯定的判断,但那时的古汉台早已呈“荒冢一堆草没了”的悲凉状态。不过,在人们发思古之悠情时,这古汉台仍然不失为悠悠大汉王朝永远不法忘却的基业所在。

图为盛开的木绣球树一角

我从小居住在汉中城一条东西走向的中山街,出生的时候,这条街还叫“府街”,因是明清时代府台衙门所在,故名。我家距当时的“衙门口”(古汉台曾经的正门)也不过两百多公尺,也就是今天汉台区区委所在处。那时候,古汉台地域包括今天的汉台区委,当时大门是朝南开的。因为有一句名言为证:天下衙门朝南开。因此,那时还没有今天人们参观进出的古汉台的北大门。“衙门口”前有一个小广场,大门口有一对威严的石狮踞立,尽管那时总感觉那几扇紫红色的三个圆形大门好象从来都是关闭的,但并不影响它成为我儿时的娱乐天地。

上世纪六十年代未,我一同学家住今天的东大街,这条街与中山街平行,也是东西走向,两街相距4、5百米。这条东大街当时叫作“后街”,恐是因与正街的府街相对而称。同学家的后院就在如今望江楼的墙根儿下,即今日古汉台正门之地。记得那时的古汉台台基以青砖砌护,上边长满了青苔。去同学家玩的时候,那长满青苔的砖墙体,往往就成了儿时的我们冬天里集体打趣撒尿扫射、看热气腾升的对象……时过境迁,没想到如今竟成了汉中博物馆的正大门。到了上世纪七十年代,如今的汉台区委好象变成了“汉中县革命委员会”驻地,这样,作为博物馆的古汉台的进出,也只能在如今的汉台街中部另开了一个东门(这门如今还在,但不对开启)这东门也便成为那个时期人们参观游览古汉台的进出之门。由此可见,古汉台的座向尴尬是被迫的,因为它丝毫没有办法能将如今的汉台区委迁走;这个问题尽管早有人大代表在地方人大会议上提案,以恢复古汉台自已旧有的地盘,以校正自已尴尬的布局,以扩大人们的观光休闲的场所,但问题的解决似乎仍显遥遥无期。

我们成年人应当多多少少地参观了一些中国古典建筑风格的亭台楼阁,从平面布局视之,行宫也罢、宫廷也罢、庙宇也罢、衙门也罢,其主体建筑一般位居中轴线之上,不是雄踞整个建筑群的中央,便是位居最后的至高之位。古汉台最初设计特点便是由三级台阶构成,台高七米,自南向北逐渐抬高,直至标志建筑望江楼的脚下。刘邦当年筑台建行宫,望江楼想必是没有的,但一定会有其他主体建筑位居于此,这样才符合中国古典建筑的布局形制。这种从南向北、由低向高的延展,正是中国建筑的典型风格。

图为庭院中一棵巨大的皂角树

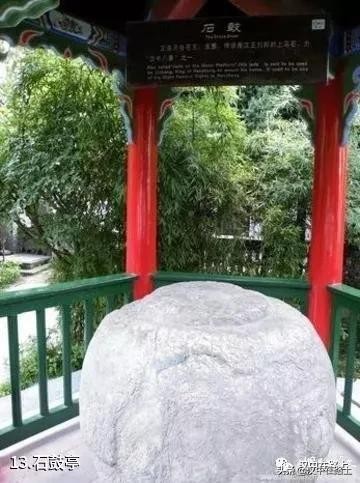

古汉台的尴尬远不止布局尴尬这一点,咱们接着聊。今天咱们能登上的这座望江楼并非古已有之,刘邦时代有没有、叫什么不得而知。据说北宋时期是有的,名叫“天汉楼”,这正好对应汉中历史上的美称,可惜没能保留下来,也没有图文资料可供与望江楼对比。据说望江楼是明清时代建筑,因雄踞高台之上,登斯楼也,可以眺望滚滚汉江,故名。今天再登临,自然是看不见汉江的影子,很多评说认为,皆因后来汉台的南边已发展为城区,排排城市建筑遮挡住了南望的视线,造成今日之“望江楼”徒有虚名。我以为所以不见,主要原因还在于近几百年来汉江河道不断南移的结果造成。漫步今日汉中的新南门、老南门一带,明显可见此处地势向南徒然下降,便是古河道南移的最好证明。我们今天所见之望江楼系上世纪七十年代依明清建筑风格重建,仅是一座仿古建筑而已。我在想:重建之时为何不恢复更具宏扬汉中悠远历史的“天汉楼”,却非要耿耿于徒有其名的“望江楼”呢?

图为庭院一角一棵巨大的菩提树

望江楼之名的小尴尬完全可以忽略不计,毕竟当初是有过成为江景楼的历史的。古汉台的尴尬还有一个重点,这便是她的展陈部分。堂堂望江楼之中如今主要摆放了些宗教塑像,美其名曰为“宗教塑像陈列馆”。我就纳闷:古汉台何时有了浓郁的宗教色彩?在她存续的两千多年岁月之中,王府、官衙、园林是她的主要身份,即便是在民国时期,汉中城里尚有多座寺庙与教堂,但古汉台却从未宗教化。不要跟我解释这里已是博物馆,但凡文物皆可展陈。有些东西的存放或展示,绝不可随心所欲,即便是私宅之中也是如此。今天的汉中市委、市政府驻地,在封建时代也曾是衙门所在,今天总不能在他们的大门口再去摆放一对具有镇慑作用的大石狮吧?在我的记忆中,曾经的望江楼里展陈的皆是汉中历朝历代的出土文物,具有通史馆的属性,这样的展陈能更好地佐证汉中作为中国历史文化名城存在的价值。拿区区几座宗教塑像放在古汉台最核心的展陈位置,我个人以为不但尴尬,还大杀风景!

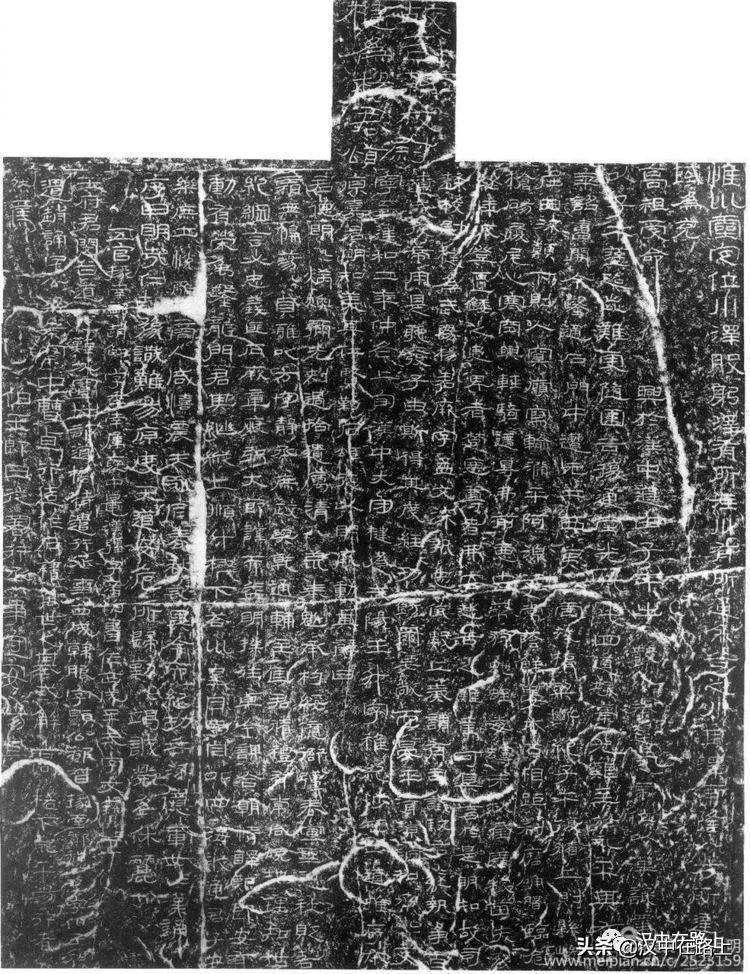

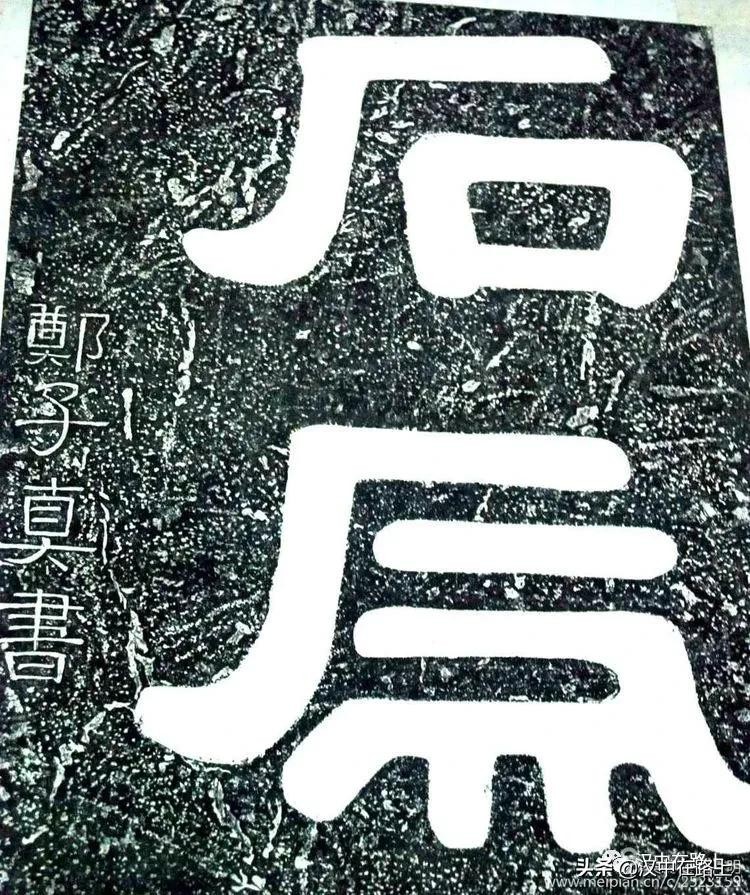

说到古汉台的展陈,“石门十三品陈列馆”与“褒斜古栈道陈列馆”是绕不开的话题。“石门石刻”是61年国务院颁布的全国第一批文物保护单位。我们说汉语,书写着全世界独特的方块文字,而这石门石刻恰恰以勒石以记的方式,保留下了汉魏时期中国方块汉字成型、定型与发展的实物证明。褒河石门隧道不但在世界交通史上留下了浓墨重彩的一笔,也让穿越其间的古代文人墨客,在这里留下了辉煌的历史记录。石头虽然是坚硬而冰凉的,但它却赤热地记录下了中国汉字的演变史,这也是它能够毫无争议地列为建国后首批文物保护对象的重要原因。在汉中的旅游宣传中如今不断地强调汉族、汉字、汉文化,石门石刻中的精品“石门十三品”被永久性地搬入古汉台陈列,成为古汉台博物馆的镇馆之宝,应当说是古汉台之幸。那么,问题来了:它的尴尬从何说起?

这些石刻原本是深藏于褒河河谷古石门隨道之中及两旁的悬崖峭壁之上的,因上世纪六十年代修建褒河水库而被迫抢救性发掘。据介绍,古石门隨道里里外外原夲遗留有两百多方石刻的,迫于无奈当时仅仅择其历史价值最高的13方石刻而裁切下来,这才有了“石门十三品”之说。其余的绝大多数石刻至今仍静静的躺在石门水库的汪洋之下,恐再难见其天日。这些抢救下来的十三方石刻,放之博物馆中保护与陈列应当是它们最好的归属。汉台博物馆作为唯一的市级博物馆,自然也就成了它们不二的安置处所。照理说,拥有如此身价、如此唯一性的重量级文物,展陈规划是大有讲究、需大举论证的。不知道朋友是否曾经参观过这个陈列馆,是否也还留有或深刻、或模糊地印象?但是如今,它们在古汉台之中陈列的地点是很有些尴尬的,说它们作为后来者只能屈居一隅,是一点也不过分的。“屈居”或许是无可奈何,但陈列总该讲究讲究吧,也没有。一排处在低洼地段,显得有点儿阴森的仿古平房,成了它们的新家。这些无价之宝身处贫穷的陕南山区,地方财力有限,即便是这一排仿古平房,怕也是中省两地拨款而建,古汉台人怎敢再挑挑捡捡?步入参观,石门十三品那漆黑的身躯一看便是被无数遍拓印过后留下的斑斑墨迹。石门十三品在古汉台的陈列位置不仅没有被安放在最显眼、最重要的展陈区域,更来不及对它们的摆放方式作更科学、更形象、更艺术的探究。遗憾在所难免,保存下来也很弥足珍贵。或许,这不完全是石门十三品的尴尬,同样也是古汉台本身的尴尬处境所造成。

由于“褒斜古栈道陈列馆”在古汉台与石门十三品陈列有着完全相同的命运,在此也就不费笔墨、不担误朋友们的时间啦。古汉台不仅有着布局上、展陈上的尴尬,如今她无论在汉中的旅游地位上,或是在其回收失地上仍然存在着难以言说的尴尬。以最现实的角度来评判,在汉中市以发展旅游业为大背景的今天,她最大的尴尬无疑是她现有的弹丸之地与所处区位的尴尬。

照理说,古汉台位于汉中老城区的中心位置,处主要商业大街之一东大街的中心地段南侧。在旁人看来,这地方多好哇,人口密集、商业繁华,大街小巷环绕周围,吃也罢、喝也罢、逛也罢都极其方便,更有汉台区公安局紧为其邻,报警都不用打110。没错,古汉台是有其令人羡慕的地理位置的。然而没用,正是这些因素反而严重限制了她的旅游发展,对当地人不卖门票便是很好的说明。也许你会反驳:不卖门票皆因是博物馆,是政府的要求。让她们卖卖试试……作为汉中一个著名的旅游景点,作为一家4A级旅游景区,她尴尬到游人至此,四顾茫然,全然没有一处可以停车的地方。即便是被旅行社拉过去,弹丸之地,不足一小时便可遍览其中。不是政府不愿大举开发,更不是她不具备开发的旅游价值。她原本就面积不足,两面临街、两面为政府机关占用,又深处闹市之中,完全丧失了继续扩大开发的地理空间。曾经的拜将坛才多大?不就一堆小土台而已,可如今也发展的有模有样。为何?因为当时的拜将坛四周皆是菜农的菜园子,天然具备政府大举兴建与扩张的余地。解决古汉台的尴尬究竟该向何处伸手呢?

汉中城区的建成面积如今已是我儿时的十多倍,位于老城区繁华地段东大街的古汉台博物馆也渐渐败落为徒有其历史名望与地位的鸡助景点。望江楼尽管仍高高在南望,但早已不复其江景名楼的风貌,“汉水东流几千里,秦云北望第一楼”的楹联尚历历在目,也尽成过眼烟云;几尊庄严神圣的宗教造像,尽管无时不在默默地为她虔诚的祈祷,就连屈居的石门十三品也在狭小的角落里为她的不平而无奈地呐喊……但,真正令我心动、令我愿意长久驻足的依然当属那几株高大、古老的皂角树、菩提树,还有那株开满白花的木绣球………这是何等的尴尬啊!

如何来解决这些“尴尬”的问题呢?

汉中为建设旅游强市,早已有相关的规划布局,既“西汉遗址历史文化街区•大汉不夜城”项目,为此市政府还组建了专门机构—汉中市龙岗和西汉三遗址管委会办公室,负责该项目建设的综合协调、征地拆迁、资金筹措、招商引资等工作。相信不远的将来,如今的这些“尴尬”都将迎刃而解。

下文,我们将引用前期掌握的资料对西汉三遗址项目做一个介绍。

古时的秦巴栈道和汉江水运,使汉中凭借地缘优势在历史大交流、大融合中形成其独特的地位,这里巴蜀、秦陇文化交汇融合,特殊的地域分野使这里具备兼善南北、杂糅调和的禀赋特质,成为幽处于秦巴腹地而千年繁荣的商埠都会城市。汉中自古便是帝王建基兴业之地,更是三国魏、蜀相争的军事要冲。尤其在两汉三国时期,刘邦、萧何、韩信、张良等历史名人在这里演绎了许多永载史册的动人故事。

古汉台是楚汉相争时期建筑,面积约8000平方米,由自南而北逐级升高的三个院落组成。刘邦驻汉中发迹而定鼎,故将国号定为汉。刘邦当年在汉中时的行宫遗址,就是汉台,人们仰其历史久远,又称其为古汉台。

古汉台桂荫堂

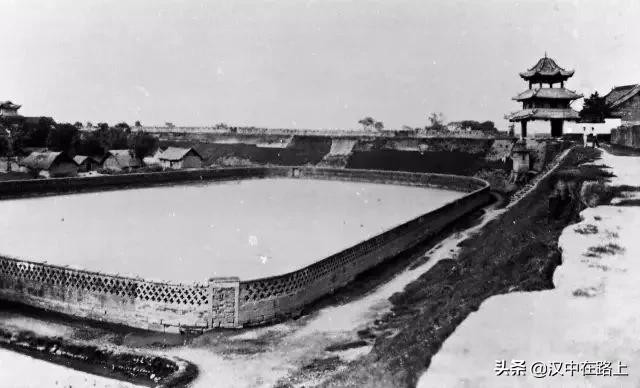

饮马池相传刘邦驻军汉中时,曾在池畔饮马练兵,又名汉高祖刘邦饮马池(东湖)。位于陕西省汉中市城内东南隅,面积6358平方米,旧有三台阁陪衬,景色优美。天晴气爽,湖岸古柳,随风摇曳。阁影例映,荡漾湖中,是汉台区名胜古迹之一。

饮马池三台阁

拜将坛始建于公元前206年,是汉高祖采纳萧何建议“择良日,斋戒,设坛场,具礼”(《史记·淮阴侯列传》),拜韩信为大将的古坛场遗址。韩信被拜为大将后,首先统帅三军“明修栈道,暗度陈仓”攻取了关中;继而北征东进,从军事上辅佐刘邦成就了帝业,建立了西汉王朝。

拜将坛

这里是大汉王朝的建都之地

这里是汉文化的起源

这里是汉人的故乡

这里的一砖一瓦都尽显汉中百年繁华

这里的每一步都是汉中城市的历史缩影

西汉三遗址的现在

古汉台现为汉中博物馆。自上世纪70年代开始,相继修建了石门十三品陈列室、褒斜古栈道陈列室、东西华亭、北大门仿古建筑群,重修了望江楼、桂荫堂,整修了庭院园林,形成了以明清建筑以主的园林式风格。

汉台巷

现在的饮马池只剩一汪水,已被淹没在高楼林立的城市之间,现在人们只识饮马池小吃城,却不知饮马池。

饮马池巷

拜将坛现占地面积50500平方米,形成了以拜将坛遗址为核心,由仿古寨门、棋盘广场、烽火哨台、仿古建筑群和园林景观为一体,寻古览胜的综合性文物旅游景区。

建国路

西汉三遗址区域是汉中的老城区,作为汉中旧城曾经最繁华的地方,随着时光的流逝,从青春走到了暮年。城市不断发展,年轻一代都走出这里,留下老户中的老人依然守望着,他们在这里过着慢节奏的生活。白天,忙碌喧嚣的城市丝毫没有影响老城区的生活,夜晚,城市缤纷艳丽的霓虹,也没有打扰它的肃静。它像一位老人静静的站在那里,默默的凝视着这座城市。这里陈旧基础设施、不适应现代生活需求的道路交通等都亟待改善,这个老城区需要散发出它新的时代光彩!

西汉三遗址的未来

著名学者余秋雨就曾感叹“我是汉族,我讲汉语,我写汉字,这是因为我们曾经有过一个伟大的王朝---汉朝。而汉朝一个非常重要的重镇,就是汉中。我有个建议,让全体中国人都把汉中当作自已的老家,每次来汉中当作回一次老家。”

这片土地所承载的文化气质和底蕴,注定了它的光芒不会被掩盖。西汉三遗址区域将被打造成一个崭新的历史文化街区——西汉遗址历史文化街区·大汉不夜城。项目区域内有“古汉台、拜将坛、饮马池”三处西汉时期的重要遗址以及丁字街、中山街、建国路、饮马池巷等清末民国时期历史街区等。

这里是汉中最具城市气质的显性存在,汉台街的文玩店,丁字街的四合院,将坛西巷的早市,建国路的热面皮……

展现汉文化源头、讲好汉中故事,汉朝、汉人、汉文化、汉中...将这些元素进行新的整合、提升,复兴汉中城市的文明与气质,让城市新文明与历史人文在此和谐交融。

大汉不夜城项目由陕西旅游集团有限公司与汉中市人民政府共同实施,着力打造以汉文化为核心,集遗址保护与展示、文化传承与体验、城市休闲与旅游度假等多功能于一体的特色文旅休闲中心,致力于成为全球华人的汉文化溯源地、中国汉文化旅游体验项目新标杆、汉中城市文明新高地。

我们将

立足历史遗址 保留原真本味

旧城升级改造 文化绽放新生

建成后

西汉遗址历史文化街区·大汉不夜城

是一个有着

汉文化的大气恢弘+老城街巷的惬意悠闲

汉水的江南风光+汉中城的钟灵毓秀的地方

一个“传统型文化向创意型文化转变”的重要实践

一个“感受历史、发现时尚、体验未来”的场所

一个“兼容传统与创新”的智慧创意开放空间

西汉遗址历史文化街区·大汉不夜城

将成为

汉文化图腾朝拜

中国汉文化起源地

中国首个泛街区式汉文化博物馆

江南水乡情怀的汉文化历史街区

让我们一起期待吧!

来源:美篇@日月明(y)

-

- 鏄ㄦ櫄鐨勨€滃К鍦堢洓瀹粹€濓紝璁╂垜浠湅鍒板師鏉ュコ鎬х殑缇庢湁杩欎箞澶

-

2025-08-13 12:44:25

-

- 悄然离世的15位央视主持人,看到他们的照片,才知晓已去世多年

-

2025-08-13 12:42:09

-

- 张伦硕:娶三婚大12岁的钟丽缇,3继女跟他姓,不生孩子又何妨?

-

2025-08-13 12:39:52

-

- 岳阳监狱,湖南全省面积最大、押犯最多的监狱,全国十大监狱之一

-

2025-08-13 12:37:37

-

- 惠州市中心人民医院博罗分院紧密型医联体七年蝶变记

-

2025-08-13 12:35:22

-

- 断臂女神维纳斯,为何会成为西方美和爱的化身?她的手臂呢?

-

2025-08-13 12:33:07

-

- 四川省遂宁市公交线路一览表

-

2025-08-13 12:30:50

-

- 二战德国空军:拙劣的指挥,糟糕的后勤,悲催的军种

-

2025-08-13 12:28:35

-

- 华为的发展历程,你了解吗?

-

2025-08-13 12:26:18

-

- 5岁北漂9岁封神,征服数位大导演的张子枫,她的故事超乎你的想象

-

2025-08-13 12:24:03

-

- 聊斋志异《辛十四娘》

-

2025-08-13 12:21:47

-

- 民国南柯梦(321)伏龙凤雏

-

2025-08-13 12:19:30

-

- 文史 | 顾随:一灯燃千百灯

-

2025-08-13 12:17:14

-

- 明清十大奇案:一对普通夫妻吵架引发杀妻疑案,竟惊动了皇帝

-

2025-08-13 12:14:57

-

- 十五本评分逆袭的高口碑小说,书荒不容错过,让你看完回味无穷!

-

2025-08-13 12:12:41

-

- 冯如--「中国航空之父」中国第一位飞机设计师

-

2025-08-13 12:10:25

-

- 北京锁龙井之谜:深不见底的诡异铁链和恐怖啸声,真相如何?

-

2025-08-13 12:08:09

-

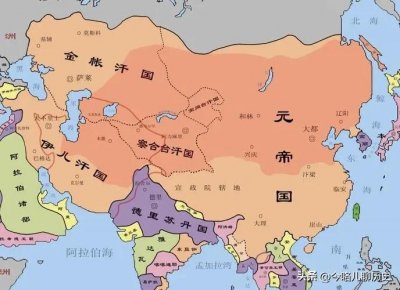

- 五分钟读懂《窝阔台汗国》大蒙古国四大汗国之一

-

2025-08-13 12:05:52

-

- 钢琴一般多少钱一台?

-

2025-08-12 22:12:10

-

- 董力:从击剑赛场到甜蜜家庭,情人节官宣背后的 5 年幸福

-

2025-08-12 22:09:54

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历

马晓磊同志任淄博市委书记 马晓磊简历